今月の視点

データ活用の巧拙は、様々なビジネスシーンの意思決定の質に強く影響するため、「データドリブン」という概念が改めて注目されている。

これは英語のData-Driven Decision Making(データに基づく意思決定)に由来しており、勘と経験と度胸だけに頼らず、収集・蓄積した様々なデータをもとに意思決定を行っていくことを指す。

業務におけるシステムの活用が浸透したことで、様々なデータが企業における貴重な資産として収集・蓄積されるようになった。しかし、データを最大限に活用できずに、宝の持ち腐れになってしまうこともある。

今月は、現行の業務・システムをベースにしつつ、データのさらなる活用が意思決定の支えになるように情報基盤を整え、データドリブンへの転換を果たした2社の事例をもとに、そのポイントを考えてみたい。

1 情報基盤整備の進め方

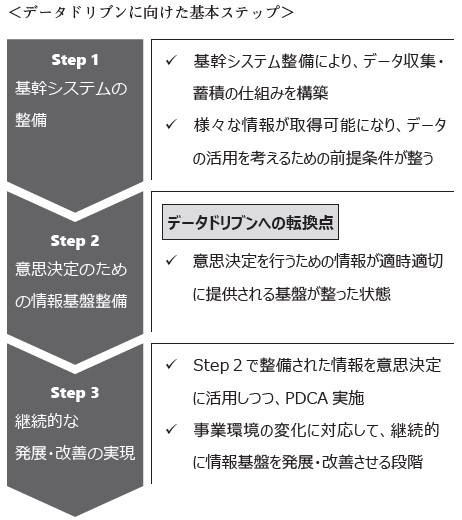

データドリブンの前提条件は「基幹システムの整備」である。基幹システム整備により、日々の業務遂行を通じてデータが収集・蓄積され、情報として活用できる状態になる。

しかし、基幹システムの整備段階から、データを事業推進や組織運営の各シーンにおいて活用する状況を具体的にイメージして、意思決定におけるデータ活用の仕組みまで組み込むことは容易でない。社運を左右するような投資から日々の営業取引やトラブル対応まで、意思決定の場面は多様である。この時点からデータ活用の可能性を追求した要望を詰め込み過ぎれば、基幹システムの早期安定稼働を損なうリスクもある。そのため、まずは安定稼働を優先させ、業務の実現性と継続性が十分に確保された後に、データを意思決定に活用するための情報基盤を整備するというステップをとるのが現実的である。その際には、データ活用のシーン・目的に応じて、求められる情報の正確性、即時性の程度を見極めながら、業務・システムの両面から経営上の要求を充たす基盤整備を進めていかなければならない。

データに基づく意思決定の仕組みを整えた後も、事業を取り巻く環境は刻一刻と変化する。変化に柔軟に対応し、絶えず情報をブラッシュアップしていくことが大切である。

2 A社の事例

(1)検討の背景

A社は、産業機械を主用途とする部品メーカーである。

従来主力としてきた市場が成熟する中で、業界再編の旗手としてM&Aを積極的に推進し、20以上の企業を傘下に収めてきた。

買収したグループ会社に対しては、基幹システムの統合を進め、全グループを統合的に管理できる情報基盤の整備を推進してきた。

原価計算、管理会計の仕組みについても、本体と同様の仕組みの運用によって、買収前はできていなかった製品別の実際原価や粗利が把握できるようになり、買収先企業の予実管理レベルは格段に向上した。

こうした基幹システム統合の取り組みを通じて、個社単位で見れば意思決定に資する経営情報は蓄積されるようになったが、グループ会社の月次決算のスピードにはばらつきが大きいことが課題となっていた。本体が基準としている5営業日での数値を把握できているグループ会社は一部に限られ、中には15営業日以上かかっている会社もある。

近年は垂直統合に積極的に取り組んできたことから、グループ会社間の取引もますます盛んになった。各社単体での業績だけ見ても、グループ全体でどのような収支状況になっているのかを即時に把握することが難しくなっている。

これらの情報を得るためには、グループ各社の財務諸表の数字が固まった後で、グループ本社経理部門での手作業による相殺消去等の処理を経る必要があった。結果として、ステークホルダーに対する事後的な情報開示のための作業として実施しているのみで、グループ全体の事業推進における意思決定に活用することはできていなかった。

社長は強い危機感を持っていた。

「M&Aの推進を経て、現在では20社を超えるグループ会社を擁しており、個社ごとに分離した戦略実行ではなく、グループ一体での事業推進の重要性が高まっている。

現在は基幹システム統合により、個社ごとの業績把握をするための仕組み自体は整ったものの、数値を把握できるタイミングが極めて遅い。

適切なタイミングで提供されない情報は、いわば昨日の天気予報と同じで、未来に対応するための情報としての意味を為さない。適時的確な戦略立案・推進を実行していくためには、情報の鮮度が極めて重要である。せっかくきめ細かく取得できるようになってきた情報を意思決定の場面で活用していくために、各社月次決算数値の速報性向上を図るとともに、グループ全体の事業推進を迅速かつ適切に捉えることのできる基盤を整備していかなければならない。」

社長は、グループ中核会社の経理部門、システム部門を中心とするプロジェクトチームを組成し、グループ全体の月次決算レベルアップをテーマとする検討を開始した。

検討にあたっては、業務改革とシステム整備の双方に知見を持つ経営コンサルタントにも参画してもらうこととした。

(2)現状分析と課題の洗い出し

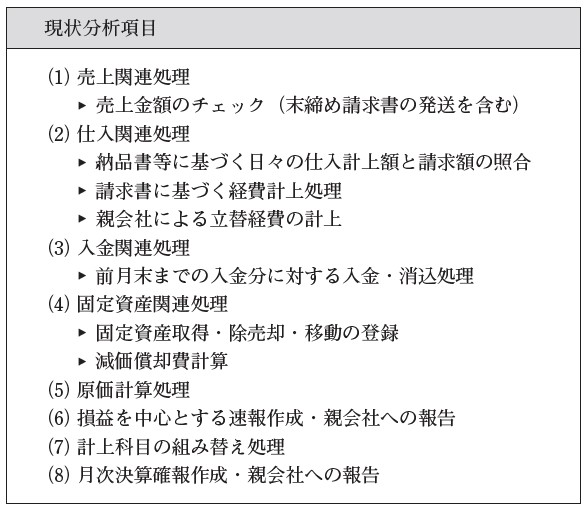

プロジェクトチームは、下記の項目を中心に、グループ会社における月次決算関連業務の現状分析に着手した。

現状分析では、個々の業務・システム運用方法、スケジュール、業務遂行上のボトルネック・課題に関して、各グループ会社に実際に赴き、実務担当者や管理者へのインタビューを実施し、実態を詳らかにしていった。

各社の分析結果から、月次決算の即時性に影響している課題の代表例として、以下のようなことがわかってきた。

ⅰ) 基幹システム自体は統合されているものの、それぞれの会社で従来から実施されていた業務処理がところどころに残っており、基幹システムが前提としている業務処理になっておらず、非効率になっている

ⅱ) 得意先との契約条件が事前に明確になっていないことがあり、単価未定での売上が発生し、手戻りの要因となっている

ⅲ) 仕入検収を実施している商品・原材料であっても、日々の仕入計上をせず、請求書受領後に一括で計上しているケースが多く発生しており、月次処理期間に業務負荷が集中している

ⅳ) 仕入先に対する請求書の締切を統制できておらず、請求書受領タイミングが遅い結果として、計上・照合に遅れが生じている

ⅴ) 処理の正確性を重視し、手戻りを嫌うあまり、正式な証憑を得られるまでは計上そのものがストップしてしまうことが少なくない

プロジェクトチームは、月次決算のスピードに課題を抱えるグループ会社だけでなく、即時性高く月次決算数値が把握できている関係会社の現状分析にも取り組み、グループ会社のロールモデルとしての業務処理基準の作成を進めた。

現在の業務運用方法がどうなっているかは、個社ごとに特徴があり、実務担当者も何らかの理由があって現在の業務運用を採用した背景がある。プロジェクトチームでは、「なぜ現在の業務運用をしているのか」をはっきりさせ、上記ロールモデルとの乖離を把握していった。

(3)業務改善への取り組み

現状分析で明らかになった業務運用上の課題に対して改善活動を推進する上では、親会社からの押し付けではなく、各社の経営幹部、管理者、実務担当者といった全ての関係者の主体的な動きにつながるよう配慮した。

たとえ課題が類似していても、解決策が異なってくる場合はある。例えば、情報の正確性と速報性のバランスは重要な課題だが、「速報性重視」というキーワードだけがひとり歩きしてしまうと、実務担当者の受け止め方として「経理を軽んじている」、「不正確な経理処理でよいのか」といった誤った理解をされるリスクもある。

プロジェクトチームは、こうしたリスクも踏まえて、ロールモデルとなる業務処理基準を議論の土台として活用しつつも、それを実務担当者に対して押し付けることはせず、丁寧に対話し、解決策を協同で検討し、業務改革を推進していった。

(4)仕組みの整備と効果

取引先との難しい交渉が必要になるケースなど、業務を実際に切り替えることには時間を要することもあったが、数か月が経過した頃には各グループ会社の新しい業務運用方法も安定し、月次決算の速報性は高まっていった。

業務改革に一定の目処がついた時点で、プロジェクトチームは、グループ内取引の相殺消去を簡便に実施するためのデータベース整備や、BIツールを活用した月次決算の集計方法及び月次決算管理資料の定型化にも着手した。

データベース整備といっても、同一の基幹システムの利用によるデータベース統合は既にできていたため、実際にはマスタ管理項目の簡易的な調整程度の対応で済み、大きな改修は発生しなかった。

これらの取り組みを通じて、各社の月次決算日程は大幅に短くなった。グループ会社間のばらつきも解消され、全グループ会社の決算が出揃うまでの日数は、当初の半分以下になった。BIツールを活用した月次決算の集計方法及び月次決算管理資料の定型化の実施も奏功し、各社の月次決算完了後、即座にグループ全体の業績把握を行うことができる状態になり、事業推進上の意思決定に活用されている。

3 B社の事例

(1)検討の背景

B社は地方に拠点を置く設備工事会社である。たしかな施工技術力を背景に信頼を勝ち取り、成長してきた。グループ会社には設備工事で使用する主要部材を製造するメーカー機能もあり、一貫したサービス提供を行うことができる点も業界内で高く評価されている。

過去の建設需要の冷え込みに際して、採用を抑えてきたため、特に営業人員の平均年齢が高くなっていることに加えて、ボリュームゾーンの年齢層が定年に近づいている。こうした状況に対して、熟練者の営業ノウハウの伝承と、個々人の力量に依存しない営業の合理化・効率化が必要になっている。

B社の受注の多くは一括発注を受けた元請からのものであり、受注を安定的に確保し続けるためにはゼネコンとの関係性の維持・深耕が重要になる。そのため、懇意にしているゼネコンの担当者と密にコミュニケーションを取り、案件が出てきた時に紹介していただけるような関係を構築することが営業の基本になっている。

こうしたゼネコン依存の体質からの脱却を目指して、施主に対する営業も推進してきた。施主から案件情報を早期に獲得するために、定期的な訪問や小規模な修理への迅速な対応等、地道な取り組みを重ねてきたことで、施主との直接交渉の機会が得られ、コストオン発注や分離発注も増えつつある。

営業訪問に際しては、ゼネコンに対しても、施主に対しても、ただ訪問するだけでなく、自社独自の技術を活かした「新製品・新技術開発」を武器として、提案型の営業を推進できるかどうかが重要であり、営業スタッフの力量に依るところが大きい。

優れた営業担当者は適切なタイミングで相手を訪問し、かつ、ニーズをとらえた提案により関係性を深め、実績につなげている。ただ、それができる人財は限られており、ノウハウが暗黙知としてはたしかに存在するものの、形式知にはなっていない。

こうした属人化を解消すべく、まずは営業人員の行動記録と営業進捗状況の共有を目的として、一昨年、SFA(Sales Force Automation[営業支援システム]の略)を導入した。

SFA導入の成果は着実に上がってきており、営業担当者にとっては行動記録が習慣づき、商談進捗状況の管理も効率化してきた。しかし、優れた営業担当者のノウハウを水平展開するまでには至っていない。

社長はSFAの業務定着を契機として、もう一歩踏み込んだ対応を行うことを決断した。

「従来はゼネコン・施主への訪問件数、訪問頻度を高めることを重視してきた。昔ながらの根性論的な風潮も根強く、残業してでも件数を増やす、という慣習から抜けられていない。

しかし、このやり方は明らかに今の時代にそぐわない。日々の記録をもとに、成約に至るまでの鍵になる要素を明らかにし、合理的・効率的な営業方法を模索していく必要がある。

今後は営業活動とその成果である売上実績・利益を紐づけ、行動と業績を定量的に可視化することを通じて、さらなる合理化・効率化を図るとともに、優れた営業マンのノウハウの水平展開を加速させる。」

社長の指示を受けて、営業部門とシステム部門のメンバーを中心に、業務、システムの双方に専門的知見を持つ経営コンサルタントの支援も得て、プロジェクトを発足した。

(2)関連業務・システムの総点検

プロジェクトチームは、まずSFA、基幹システムのデータベース構造、マスタ運用方法、業務運用実態の棚卸を実施した。

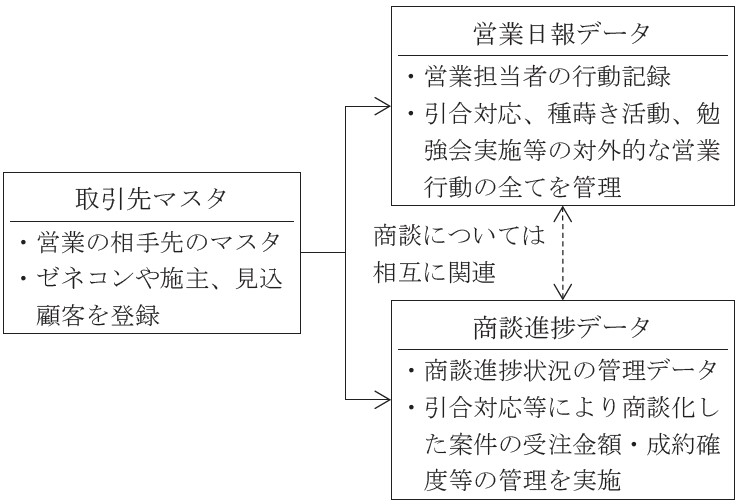

SFAの中核データは、営業日報データと商談進捗データであり、下図のように関連している。

営業日報データからは、取引先別や活動内容別といった区分での訪問件数や訪問頻度を取得することが可能であり、実際の引き合いを受けて商談が開始した後は、商談進捗データによって受注金額や成約確度といった進捗を管理している。なお、図の通り、商談進捗段階で記録する営業日報データについては商談進捗データとの紐づけを持たせる構造である。

一方、SFAは、行動記録を当面の目的として営業部門が独自に導入した経緯から、データベース定義、マスタ運用ともに、営業部門で完結しており、基幹システムと関連していなかった。

そのため、受注成約時は受注データの入力を基幹システムに別途行っており、基幹システムではこの受注データを起点として、後続の売上入力を経て、売上・利益管理につながっている。また、基幹システムに登録される取引先マスタは「成約後の取引先」だが、SFAの取引先マスタには「見込顧客」や「直接取引をすることはない発注元の官公庁」等も含まれており、対象とする範囲がSFAの方が大きく、取引先マスタ同士の連動もない。

以上より、営業活動と実績の紐づけを行う上では、SFAの商談進捗管理データと基幹システムの受注データの紐づけ、取引先マスタの連動が必要になることを主要課題の一つとして確認した。

(3)システム改修の推進

プロジェクトチームは、現行の業務・システムの棚卸結果をもとに、前述のデータの紐づけ、マスタ連動をはじめとする諸課題を整理した。課題の中には、他部門との業務分担を見直すべき対象もあったため、関係部門を巻き込んで丁寧に議論を重ね、業務の実現性・継続性を備えた現実的な対応策を検討していった。対応策の基本方針骨子は以下の通りである。

①SFAと基幹システムの取引先マスタを統一する

・ 取引先マスタの登録は営業が行う

・ 取引先マスタ登録時の必須項目はSFA側の必須項目に合わせ、コード・名称等の最低限の項目とする

・ ただし、基幹システムの受注登録が行われるまでに、債権管理のための回収条件等、取引先マスタの債権関連項目を経理が整備する(営業側での登録を推奨するが必須とはせず、受注登録画面に債権関連項目の整備状況チェック処理を組み込む)

②受注成約後、SFAの商談進捗データを基幹システムの受注データに連携する

・ 連携はCSVを介した指示バッチにより実行する

・ 連携された基幹システムの受注データに、商談進捗データのキー情報を保持し、データ間の紐づけに対応する

③上記対応により、営業から受注、ひいては売上までのデータを紐づけた上で、以下をKPI(Key Performance Indicator[重要業績評価指標]の略)として管理する

1) 工事内容別の営業件数・受注件数・金額・成約率

2) 訪問先区分別の営業件数・受注件数・金額・成約率

3) 発注者別の営業件数・受注件数・金額・成約率

最終的には、これらの課題に対応した後の新しい業務運用フローを展開した上で、SFA、基幹システムそれぞれの改修事項を織り込んで、業務・システムの基本要件書を作成した。

B社では、SFAと基幹システムとで構築・保守を委託したシステムベンダー(以下、「ベンダー」という)が異なっており、各改修事項に対する各社の責任範囲を明確にする必要があったことから、SFA、基幹システムのマスタ・データに対する追加・変更事項、入力画面のチェックロジック追加、処理ロジックの見直し内容といった改修事項を具体的に定義し、各ベンダーに提示した。

(4)改修後の効果

改修内容自体はシンプルであったことに加えて、具体的に書面で定義した仕様に基づき後続の作業を進めた結果、手戻りもなくシステム改修は完了した。

改修後の業務運用についても、関係部門を巻き込んだ議論の結果として、各担当者にとって手触り感のある運用フローになっていたため、混乱は生じず、スムーズな移行を果たした。データ整備後のKPI管理のための資料に関しても、BIツールによる出力設定を社内で進めてきたため、すぐに運用開始することができた。

これらの取り組みにより、これまでは個人の経験や直感に委ねられていた営業の各場面での判断や行動が可視化されてきた。こうして営業活動における意思決定の質が高まっただけでなく、定量情報を起点とするコミュニケーション・ノウハウ共有の促進にもつながっている。

4 留意点

ここまで取り上げてきた2社は、ともにデータに基づく意思決定を行っていくための情報基盤を整備し、データドリブンへの転換を果たした。以下に、意思決定を支える情報基盤の整備を推進していく上で留意すべきことを取りまとめる。

(1)データの活用シーンを具体的に定義する

たとえ基幹システムが整備されて、データ活用の前提条件が整っていたとしても、実際に事業推進・組織運営において十分に活用されていないケースは珍しくない。

この原因は「どのような場面で、どのような判断をするために、どのような形で可視化されたデータを活用したいのか」ということを決められていないことにある。この状態で、いくら細かく正確なデータを揃えたとしても、意思決定を助けるものにはならないため、以下のようなことを明確にすることが肝要である。

・ 意思決定プロセスにおけるデータの具体的な活用場面

・ 活用するデータの目的・内容

・ 期待する効果

(2)業務・システムの実態を詳らかにする

情報基盤整備を推進していく上では、活用したいデータに関わる業務・システムの現状を具に理解することが大切である。

現状調査において、システム機能やデータベース構造を理解するだけでは十分でない。「実務担当者がシステムをどのように利用しているのか」、「活用したい項目の入力精度は十分か」、「活用したいタイミングまでに入力が完了しているか」といった業務の運用実態まで適切に捉えることが求められる。

こうして業務・システムの運用実態を的確に捉えることで、後続の業務改善、システム改修のポイントを正しく判断できるようになる。A社、B社のいずれの事例でも、現状調査を丁寧に実施した上で、その後の対応策を組み立てていったからこそ、データドリブンへのスムーズな転換を果たすことができた。

(3)業務・システム一体での改革を推進する

データドリブンへの転換を進めていく上では、「どうシステムを変えるか」ということに目が行きがちである。

もちろん意思決定に求められるデータを提供するために、システム整備が不可欠の要素であることは疑いようがない。しかし、データを収集・蓄積するシステムが整っていても、意思決定を行う上で求められる正確性と速報性のレベルを充たしていなければ実際の活用にはつながらない。

A社のように、データ自体はあるものの実際の活用にはつながっていないという状況に対して、速報性を高めるための業務の見直しを行うことが大きな効果をもたらすこともある。

意思決定に必要なタイミングで、正確性の要求水準も充たす情報を提供できるよう、業務を構築することが求められる。

(4)データを可視化する仕組みを整備する

月次決算数値の速報性向上により意思決定における活用度を高めたA社、SFAと基幹システムの連携により、営業推進のレベルアップにつなげたB社はともに、必要なデータの調整・追加整備を行った上で、即座に可視化できるようにした。

データの見方がわかりづらい資料は意思決定の場面での有効性が低いため、表やグラフにより、「一目見れば状況が理解できる」ようになっていなければならない。さらに、こうした資料がすぐ、誰にでも、簡単に閲覧・出力できる仕組みまで整備することで、タイムリーな情報提供が可能になるとともに、特定個人への業務の属人化も回避できる。

ただし、こうした仕組みについては、自社で柔軟に変えていくことのできる整備方法を選択しなければ、管理の硬直化を招くリスクもある。そのため、BIツールなどを活用して、社内で簡便に対応できるようにしておくことが望ましい。

(5)環境変化に応じて情報基盤を進化させ続ける

データドリブンへの転換を果たしたとしても、それはゴールではなく、そこからがスタートである。事業を取り巻く環境は絶えず変化しており、そうした変化に対応できなければ、データ活用の仕組みは陳腐化してしまう。

一度確立したデータ活用の枠組みに安住せず、絶えず発展・改善させていかなければならない。

環境変化に適応していくためには、常に「今、必要なデータがどういったものか」「どのように活用すれば意思決定をさらにレベルアップすることができるか」といった問いを全社員が持ち、情報基盤を地道に進化させていくことが欠かせない。こうして全社一丸となって意思決定を高度化し続けられる企業は、他社が容易に太刀打ちできない強固な企業体質を作ることができるだろう。