今月の視点

組織風土改革は経営者の最も関心が高い経営課題の一つである。競争環境の変化や会社規模拡大などさまざまな背景により風土改革が必要になる。しかし、組織風土は基本的には目に見えないものであり多くの場合は短期間に改革ができない課題である。当経営シリーズにおいても、風土・意識改革に関わるテーマを何度かとりあげさせていただいているが、どの会社でも、或いはどのような状況に対しても対応できるような特効薬は無い。しかし、組織風土改革に成功した事例を見ると取り組みの際におさえておくべきポイントがあるように思える。

今月は、昨年出版した「組織活性化への挑戦」(No.653)に続き、組織風土改革に取り組んだ別の会社の事例をもとに大切なポイントを考えていきたい。

1 A社の事例

(1)A社の概要

A社は、各種産業機器や機械制御のための組み込みソフトウェア、センサー機器など、製造現場に必要な各種製品の製造販売とメンテナンスを手掛ける従業員数約1,000人の会社である。大手上場企業の技術者であった前社長が創業し40年間かけて今の業容に育ててきた。創業以来、顧客の生産現場に適した各種機器を提案し設計・製造・メンテナンスまで一貫して手掛けている。「お客様に頼りにされる」ことを会社の基本ポリシーとし、顧客のさまざまな要望に可能な限り応えようとする姿勢やそれを実現させる技術力、また手厚いアフターサービスを提供することで成長してきた。もともと顧客の要望に応じて受注品を設計、製造するビジネスモデルであったが、15年ほど前に、顧客が共通して悩んでいる問題を解決する機器を開発したことをきっかけに、 汎用品分野にも進出して業容は急拡大した。製品の種類も増え、それに比例するように従業員も増加していった。

しかし、ここ数年は受注品、汎用品とも売上の伸びが鈍化していた。かつては30%以上あった売上総利益率も20%を下回っていた。前社長はこのような会社の状況に危機感を感じていたが、3年前に体調を崩し後進に経営を託すこととなった。

(2)社長の問題意識

新たに社長に就任したのは、30年前に技術者として当社に入社し、製品開発や営業、経営企画を担当してきた経営企画部長だった。規模が小さい時代の会社も知っている社長は、技術力やコスト競争力などの課題はあるものの、A社の伸び悩みの原因は現状の組織風土にあると考えていた。

A社は業容拡大とともに組織体制や社員の仕事の仕方も徐々に変わってきた。

以前は、生産機能を除き、営業・設計・アフターサービスの各機能は製品分野別の各部門内にあったが、受注品拡大や汎用品開発に力を入れていくにつれて設計や製品開発を担当する技術社員が不足がちになり、効率的運用のため設計・開発部門を単独の部署として独立させ、設計・開発担当の技術者全員を当該部署の所属とした。さらに、アフターサービス機能も同様に単独の組織へと再編した。

もともと、A社は顧客からの相談や引き合いがあればビジネスに結びつく可能性が低い場合でも、必ず設計技術者が営業担当者と同行し顧客の悩みやニーズを熱心に聞くなどコミュニケーションを密にとっていた。このような対応によりその時は商売につながらなくても次の機会に声をかけてくれることもあった。また不具合などでユーザーから問い合わせがあった際は、サービス担当がすぐ対応できなくても営業や開発担当者が訪問し、それが、顧客に安心感を与え信頼感も増してリピートにつながる要因の一つになっていた。営業担当者もこのような経験を通じて技術に関する知見が身に付いていった。

ところが、業容拡大により技術開発部門の負荷が高まるにつれ、受注品の引き合いに対し初期段階で技術者が営業に同行しないケースが増えていった。設計開発部門が組織として独立してからは、その傾向が顕著になり、営業と技術者のコミュニケーションも薄くなっていった。顧客のニーズを十分把握していないために設計終盤で仕様変更が発生したり、実際に納品した後にクレームが発生することもここ数年増えていた。

また、製品の不具合やクレームに対する対応が遅れるケースも増え、これまで繰り返し注文をいただいていた顧客が他社製品を購入した事例も目にするようになった。

社長はA社の強みであった「お客様の視点に立って仕事をする」という意識が薄れていることに大きな危機感を抱いていた。「近年は競争環境が厳しくなる一方でお客様の要求も高度化している。社員が自社の強みに立脚した仕事を力を合わせて実践することができなければ、このままでは生き残っていけない。意識と行動の変革が必要だ」と考えていた。

強い危機感を持っていた社長は、社長就任後すぐに会社の組織風土改革に取り組むためにプロジェクトを立ち上げることにした。人事担当取締役をリーダーとし、営業、技術開発、サービス、管理部門から部長クラスを選任して「全社組織風土改革プロジェクト」を組成し、組織風土改革を行うよう指示した。

(3)全社的プロジェクトでの取り組み

プロジェクトメンバーは、このようなテーマのプロジェクトは初めてであり、最初は戸惑いもあり、以下のような意見が出されていた。

- 確かに社長のおっしゃることはわかるが、皆できる範囲で一生懸命仕事に取り組んでいる。

- 現状は時間的な余裕が無い。あるべき行動を実践しようとしても今より仕事が増えるなら難しい。社員を増やした方がよい。

- お客様の視点に立って仕事をするためには、お客様に接する各部門間の連携が重要であるが、今の組織体制では難しい。

- 社長がおっしゃるあるべき行動を実践できた社員が今以上に評価される仕組みが無いと、改革は進みにくい。

しかし、他の会社の事例も収集し議論してみると、まだやれることがありそうだという空気がプロジェクトチーム内に醸成されてきた。まず「お客様の視点に立って仕事をする」という意識は、ベテラン社員の頭にはあるが、具体的に文書化はされていないため、一度基本的な考え方を全社員で共有化することが必要であるとの結論に至った。お客様の視点に立って仕事をするための全社共通の行動指針を策定し、さらにこの行動指針をもとに各部門で具体的な行動基準に展開することになった。

加えて、組織や人事制度、業務の効率化など枠組みや仕組みを変えないと意識や行動も変わらないといった意見も強く、この点からの検討も行った。

行動指針に関してはプロジェクトチームで原案を作成し、社長の承認を得た上で、部門別に場を設定し社長から社員に説明してもらった。しかし、部門別の行動基準への展開については、事務局であったプロジェクトメンバーが、日常の仕事が多忙との理由で各部署の活動にあまり関われなくなり、想定通りの活動の進捗が見られなかった。

また、組織・業務・制度の改善も効果的な検討ができていなかった。組織体制面では部門の壁を取り払うために大ぐくりな組織に変えるべきであるとか、人事制度では評価制度だけではなく給与制度も変えるべきであるなど、抜本的に組織や制度を見直そうという意見が出された。しかし、議論が進むにつれ、本当に仕組みを変えれば風土改革が進み定着するのか、といった疑問も提示され、大きく変えることに消極的になっていった。結局、情報共有のための部門横断的な会議体の設置や人事評価項目の一部変更など、既存の仕組みを前提とした中での改善点を整理しただけにとどまった。対処療法的な色彩が強く、そもそも改革の基本的な狙いや目的を達成できるものではなかった。

社長はこれでは組織風土改革はおぼつかないと感じた。そこで、これまでいくつかのテーマでサポートを受けている経営コンサルタントに相談した。

(4)新たなアプローチ

コンサルタントは社長の考えや思い、またこれまでの検討経緯を聞いた上で、組織風土改革のプロジェクトメンバーをはじめ、比較的若手の管理職クラスや一般社員層も含めインタビューを実施した。

インタビューでは、現状の会社や仕事に関するさまざまな問題点は聞かれたものの、仕事の仕方や組織運営などを大きく変えた方がよいといった意見は少なく、話を聞いた社員の多くが現状の枠組みを望んでいることがわかった。

一方で、現状に対する問題意識が高く、自らいろいろ挑戦したいと話す社員もいた。ただ、実際に仕事の仕方を変えようと思っても、上司の評価が気になったり、周囲の協力が得られないのではないかという不安があり、なかなか行動に出せないという思いも聞かれた。

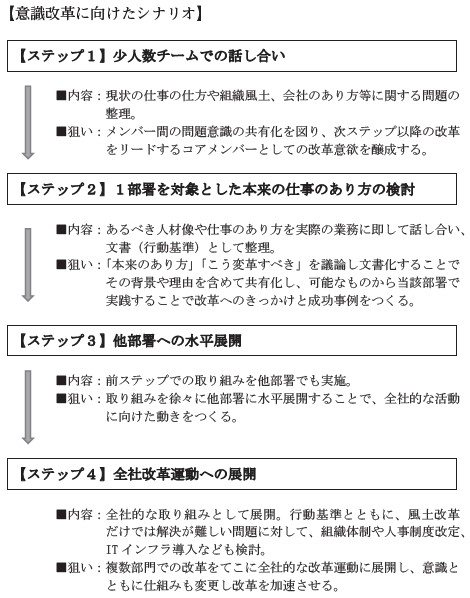

コンサルタントは何年もかかって形成された社風を全社的に一気に変えるのは難しいと考えていた。少数ではあるが、現状の会社や仕事のあり方に疑問や強い問題意識を持っている社員から具体的な動きを作りだし、徐々にその活動を広めていくようなアプローチを考え、 後出の図【意識改革に向けたシナリオ】のようなすすめ方を社長に提案した。時間を要するアプローチであったが、先のプロジェクトで意識改革が容易でないことを経験していた社長はコンサルタントに任せることとし、コンサルタントと相談して数人の部課長レベルの社員をメンバーに選んだ。

メンバーはシナリオのステップ4までをリードするコアメンバーとしての役割を担うとの想定であるものの、そのためにはメンバーが皆自ら改革しようと思う強い意識を持ってもらうことが必要であり、その意識が高まるまでは、メンバーに対してはステップ2以降については言及せずに、まず「現状の組織風土や仕事の仕方に関する問題点を整理すること」が役割である旨、社長から話をしてもらった。

(5)ステップ1~少人数チームでの話し合い

コンサルタントは、仕事の合間を縫ってメンバー間で本音で問題意識をぶつけ合う場を設定した。アウトプットを出すことを意識せず、まずは会社の風土や仕事の仕方に対して日頃思っていることを雑談に近い形で自由に話してもらうことにした。

最初のうちは、「提案しても取り入れてくれない」「現状のやり方を改善しようとしているが他の部署が協力してくれない」「上司が理解してくれない」といった、愚痴や批判のような話が多く聞かれた。しかし、場を重ねるうちに、「気づいたことがあっても忙しさにまぎれそのまま放置してしまう」「他部署に一度頼んで断られたらあきらめてしまうことが多い。本来はいろいろな工夫を考えるべき」というような反省や前向きな話が出るようになり、お互い同じような思いをいただいていることも確認できるようになった。

さらに、「自分として今の仕事をどのようにとらえているか」、「仕事を通じて達成したいことは何か」「そのために行動や仕事は本来どうあるべきか」といった視点での話し合いもなされた。

「若い頃は、悩みが解決しお客様が喜んでいらっしゃる姿を見るのが何よりもやりがいだった」「先輩がお客様に本当に感謝されているのを見て、自分もあのようになりたいと思っていた」といった思いから、そのような思いを実際に行動に移すために具体的に自ら何をすべきかというような話し合いに発展した。仕組みや体制面での不満はあったものの、まずは自分ができることは、という視点での話し合いである。

現状の会社の状況や他人を言い訳にするのではなくまず自分たちが変えなければいけないという意識がメンバー間で醸成された段階で、チームメンバーとコンサルタントは、指示が出されていた「現状の組織風土や仕事の仕方に関する問題点」とともに「自分たちが行うべきこと」を整理し社長に報告した。事前に次のステップに移ることを社長から了承を得ていたコンサルタントはステップ2以降のシナリオをメンバーに説明し、社長からは、ステップ2以降の活動をリードするコアメンバーとして取り組むようメンバーに指示が出された。

社長報告後早速チームメンバーで集まって改革対象部署について話し合いを行った。その結果、メンバーの一人であったX営業部長が「せっかくの機会だから自分の部署の仕事の仕方について本来どうあるべきかを整理してみたい」と申し出た。部長はX営業部内からだけではなく他部門からの信頼も厚く当該メンバー間でもリーダー格であった。

部長は、コアメンバーと相談し、日頃いろいろな改善に向けて積極的に提案をしている課長の部署を選び、まずこの課の中であるべき行動を整理することとした。具体的なアプローチ方法についてコアメンバーとコンサルタントで検討を行った。

(6)ステップ2~X営業部での取り組み

活動のキックオフにあたって、部長は検討対象となった課の社員に対し、これまでの意見交換会で話してきた内容や今回のプロジェクトに関して部長がやってみたいと考えていることを説明した。「営業を長年担当している者としてお客様に信頼され選んでいただくことを目標に仕事をしてきたし、そのような会社にしたいと思っている。ただ、ここ数年自分でも満足いかないことを経験している。そこで、本来どのような仕事をしないといけないか、どのような仕事をしようとしているか、整理し再確認したい。ただ、人から与えられるのではなく、自分たちでこうありたいと思うことを考えたい。会社のためでもあるが、まずは自分たちが納得できる仕事をするためだと思って欲しい」

すすめ方としては、まず課内の仕事ほぼすべてを対象に、課に所属する社員各自が、自分の仕事において留意すべきことや気にしていること、また反省したことなどを随時メモしてもらうようにした。このメモはコアメンバーが事務局として整理し、1週間に1度もちよって内容を全員で共有するとともにいくつかのメモをピックアップして内容を話し合うことを繰り返した。

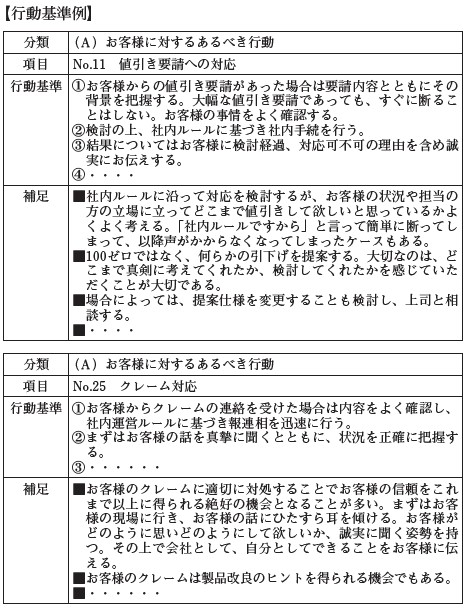

活動開始から3ヶ月後、メモを行動基準として整理、文書化することに着手した。文書化にあたっては、整理しやすいように以下の大項目に分け、大項目毎に基本的な考え方と指針を作成した上で、行動基準を展開した。

(A)お客様に対するあるべき行動

(B)他部署との連携のあり方

(C)管理職としてのあるべき行動

(D)同僚に対する配慮と協力

(E)その他

その際、「こうすべき」だけでなく、なぜこうしなければいけないのか、その背景や理由も補足として整理した。できあがったものは、抽象的な行動基準ではなく、実際の課の仕事に即した具体的な考え方や仕事の仕方が整理されていた。

一方、整理した行動基準を実践していくためには現状より時間を要するものもあった。この時間も確保するために、業務効率化の検討も実施した。「本当にこの仕事は必要か」「どのような情報を伝えれば同僚の仕事が楽になるか」といった視点で現状の業務を点検したところ、今まで当然のように行っていた業務にも、実は必要が無かった業務や他の業務に代替することで廃止できるものがあった。X営業部の中だけで解決できるものはすぐ実行に移し、解決できないものは課題として整理し社長に報告した。

行動基準がある程度完成した時点で、X営業部の中にあるすべての課で共有し、内容のブラッシュアップを行って日常の仕事で実践していった。

(7)ステップ3・4~他部署や全社での取り組みの展開

取り組み開始から1年ぐらいたった後、X営業部の活動は、他部署から注目され始めていた。「レスポンスが早くなった」とか「連携が必要な仕事がスムーズに進むようになった」というような声が他部署から聞かれるようになった。最初の全社プロジェクトで議論されていた「縦割り組織によって組織間の連携ができていない」といった課題もX営業部の取り組みで一部改善が見られるようになった。また、X営業部の中でも効果が数字に表れてきた。X営業部の顧客訪問回数が増加する一方で残業時間は減少していた。また徐々にではあるがX営業部の業績も伸びていった。このような結果を受け、翌年の年度計画では他の営業部門でもX営業部と同様の取り組みを実施することが決定された。

さらに、 その後、 この活動は、 「お客様評価No.1~どこよりもお客様から最も必要とされる会社になるために」という全社的な活動に発展し、各部署で行動基準を作成するとともに、全社共通の規範も再度整理した。意識や行動を変えても解決できない課題に絞って組織改定や運用ルールの見直し、人事制度の改定など制度の変更を検討し実施に移した。

2 組織風土改革に取り組む際の留意点

(1)小さくはじめて徐々に大きな波に

通常、組織風土は多くの年数を経て形成されるものである。長年あたりまえと思ってきたことをすぐ変えるのは難しい。組織風土改革を最初から全社的運動として展開して成功する場合もあるが、多くの施策を並行しかつ徹底して実施する必要がある。各施策の効果は実施当初は一定程度出てくるものの、それが定着していくためには、トップマネジメントの執念が必要であるとともに、多くの社員が実践し続けることに大きな意義を見出せないと、 効果は長続きしない。一般的には、 社員の70%~80%は、 現状に問題意識はあっても自ら積極的に現状を変えようとはしない層と言われている。この層の意識を短期間で一斉に変えていくのは並大抵のアプローチでは難しい。

一方、A社の新たなアプローチのように、最初から全社員を対象とするのではなく志の高いメンバーから小さく始める形の方が進めやすい場合がある。自ら変えようとしている社員が考え行動し、成功事例をつくりそれをベースに徐々に活動を広げていく形である。時間を要するものの、最初から大きく入るよりも取り組みやすく、成功事例がつくれれば確実に改革が進むと考えられる。

(2)「風土改革で何を達成したいか」が大切

そもそも行動様式や仕事の仕方は、現状の事業に基づいて最適化されているケースが多い。事業の内容が大きく変わる、または既存事業であっても提供するサービスや量が大きく変わることが無ければ、行動を変えたり、仕事を変えようとする意識は生まれにくい。

このような状況下で「風土改革」をスローガンとしても、社員にはぴんと来ないことが多い。

そうではなく、例えば「シェアを抜本的に増やす」「顧客数を地域No.1にする」などの目標を掲げると、そのために仕事の仕方、行動、意識を変えていくことは納得を得られやすい。また、自分の仕事について何を誇りとしているか、また何を達成したいのかをあらためて問い直すことで、それを追求しようとする意志が芽生えてくることもある。

A社の場合でも、最初の全社プロジェクトではメンバーは風土改革の必要性について腑に落ちていない部分があり、取り組みは中途半端なものとなった。一方で少人数のチームによる話し合いからスタートした新たなアプローチでは、メンバーが自分の仕事の意味や価値を確認し、行動変革への意識を高めていった。また、全社的な活動へと変えていく過程で、「風土改革」ではなく、「お客様評価No.1へ」という具体的な目標を掲げ、より多くの社員が意識するような工夫を行っている。

(3)組織や制度変更が必要な問題と意識が変わることで解決する問題を峻別する

風土改革に取り組む際に、「組織が縦割りになっているから」「時間に余裕が無いから」「新たな挑戦をしても評価されない」などの障害が議論され、組織や人事制度、業務の改革といったハードアプローチが必要との話になることが多い。しかし、このような問題も、社員の意識が変わり、行動が変わることで改善されるものも多い。例えば、 「時間に余裕が無い」 といった場合に、実際に日々、時間外まで仕事をしていたとしても、時間管理を本当に意識して仕事をすれば意外と時間をつくれることがある。また、一人ひとりがもっと意識を持って、自分の仕事の目的や他の人の業務との関係性などを踏まえ仕事のすすめ方を考えれば、何か新たな仕組みを導入しなくても多くの時間が削減できる可能性もある。A社のX営業部のように、各自が自分の仕事を振りかえることで余裕時間を創出できる余地がある。

組織に関わる問題も同様である。例えば、全社で営業情報を共有するために組織横断的な会議体を設置しようとするケースはあるが、関係者が情報共有の重要性を意識していれば解決できる場合もある。逆に会議体を設置したとしても、参加者の目的意識が低ければ、出される情報が限られたり、有用な情報がタイミングよく出てこない可能性もある。個々人の意識が変わらないまま組織や制度を変えたとしても多くの年月をかけて形成された行動様式は変わらず、期待した効果は出ない。

意識を変革することで改善することと、仕組みや構造を変えないと解決できないことを峻別することが重要となる。

(4)一人ひとりが考え率直に話し合う

意識が変わるには自らの仕事に対して一人ひとり真剣に考えることと率直な話し合いを繰り返すことが重要である。行動基準策定もそのための手法の一つである。

人から与えられたもの、或いは指示されたものでは個々人の意識に定着し自然と行動に現れるレベルになることは簡単ではない。一人ひとりがよく考えることが重要である。そして各々考えたことを繰り返し話し合うことで、改革に向けた各自の意識がより高まるとともに仲間として力を合わせようという気持ちも生じてくる。また問題解決に向けたさまざまなアイデアも出されるようになる。まさに対話の果実である。A社でのステップ1やステップ2ではこのような対話の繰り返しにより改革の芽が膨らんでいった。