今月の視点

コロナ禍を契機にDXツールは大きく進歩した。ツールの開発が進み、選択肢も増え、ユーザーが自らプログラムをカスタマイズでき使いやすいツールも多い。

もっともDXツールの導入にあたっては、社内の業務フローに合わず利用範囲縮小を余儀なくされた、導入を断念した、またはツールのカスタマイズに膨大な時間と予算を投入せざるを得ない、といった例をよく聞く。

本質的にDXは、従来業務にITツールを当てはめて目先の効率化を行うことではない。急速な環境変化やデジタル技術の進展へのキャッチアップ、大幅な生産性向上、人出不足対策等を実現するために業務自体を変えることに意義がある。

現実には導入の過程で多くの障害や社内の不満の声に直面することもあるが、常に「実現したいこと」を見失わずにDXプロジェクトを推進することが重要である。

今回は、業務改革をテーマに、社内の事務職が中心となってDXプロジェクトを推進した事例をもとに、成功の留意点を考えたい。

1 A社の事例

A社は、設備機器メンテナンス会社である。顧客は日本全国に分布し、海外にも多く存在する。エンジニア社員は数人のチームを組み、定期メンテナンス、修繕の他、設備に関する顧客の様々な課題の相談に対応している。

基本的にほとんどのチームは、担当する複数の顧客のいずれかの事業所に、毎週のように出張する。営業出張も含め、その旅程は全国に跨る。

A社の管理部門では、出張において社員が立て替える旅費、宿泊費等をどのように精算するか、いかに効率的に処理するかが長年にわたる課題であった。

(1)ツール導入検討前の状況

昔はエンジニア社員の出張といえば、本社と顧客の事業拠点の往復、という単純な行程がほとんどであり、精算手続きもシンプルなもので、エクセルシートで作成し印刷した紙の精算申請書で処理できた。たまに、他の顧客を回る、営業先を回るといった場合も、社員と事務方が話し合って個別処理できたため、そのためのルールの設定も不要であった。

その後、顧客ニーズの多様化に伴い、出張の行程が多様化し、個別処理が多くなった。エクセルシートでは対応が難しくなりつつあったが、事務方が個別処理に忙殺され、新たなプログラムを組む時間がなく、一方で社員は「マイ・ルール」を各々に作り始めた。そのため事務方はますます個別処理に追われ忙しくなるという悪循環に陥っていた。ビジネススタイルの変化に事務が追い付いていなかったため、業務の非効率性が増す状況に陥っていた。

エンジニア社員が精算申請を事務方に提出した後、事務方がミスを見つけて修正を依頼しても、面倒そうな態度でなかなか修正しない社員や、期限を守らない社員が増えるなどの問題も生じていた。ところが申請自体は出張したチームの責任者が承認し事務方が処理するというフローであったため、経営層にそのような実態は伝わっていなかった。

多忙さが増したため事務方は増員を経営層に要請していたが、間接部門の肥大化を懸念する経営層は、自助努力を促し問題を先送りしていた。

(2)導入判断

非効率な事態があちらこちらで生じている状況に危機感を募らせていた若手社員が、とある会議で「世間で話題になっている様々なWebサービスやアプリが活用できないのか。」と問題提起した。エクセルシートと違って画面の指示に従って入力を進めることで精算を申請でき、ペーパーレス、ハンコレスも実現できてリモートワークにも適しているのではないかという意見であった。

当初、事務方はこの提案に消極的であった。新たなツール導入の準備負担や、関連事務を見直す煩雑さを懸念した。

若手社員の提案は上司を通じて役員にも届き、役員会で話題に上った。役員の中で、「最近のDXツールは当初想定よりコストが高くなる。」、「コストに見合った効果が得られるか確信が持てない。」、「DXツールはその構造上、事務方が処理していた作業を現場の社員に依存せざるを得ない部分があり、導入企業のなかで評判がよくないと聞く。」といった声も上がった。

議論を聞いていた管理本部長は、自身が責任をもってこの件の検討を引き受けることを申し出た。折しも本業において、従来のオーソドックスな取り組みに加え、顧客ニーズの変化に応じた新たなサービスの検討が推し進められていた。本業を支える立場にある管理本部としても、一層効率的な業務体制を整える必要があると考えていた。

管理本部長は、「現状分析しなければわからないが、関連する事務も含め、事務方だけでなくエンジニア社員にとっても思い切った意識改革や業務改革が必要となる。事務部門が主導するプロジェクトとしてしっかりと取り組むので、各部門にも協力をお願いしたい。」と宣言し、社長及び役員会の了承を得た。

管理本部長が決断した理由はいくつかあった。

一つ目は、社会の潮流である労働力不足を勘案したとき、業務量の増加を事務部門の増員で対応せざるを得ない従来の事務処理体制に限界を感じていたことである。社会は労働力不足をDXで乗り切ろうとしており、当社も顧客にDXを提案している中、自らも改革努力が必要である。

二つ目は、新たな事業を始めるためには事務部門の協力が必要であるが、事務量が増加しキャパシティーが限られていたため、なんとかして事務の効率化が必要であると考えていたことである。

三つ目は、社員が最近話題のDXツールを利用することは社員のITリテラシー向上の良い機会になると考えたことである。

社長は管理本部長の説明に納得し、「全面的に支援するので、しっかり推し進めてほしい。」と経営課題に位置付けた。

賛否両論分かれる中、正確性が望みにくい定量効果の予測に労力を割くのは無駄と判断し、それよりもDXに取り組む意義と波及効果に期待した管理本部長は、事務部門長をヘッドとする管理本部長直轄のプロジェクトチームを組成することとした。精算事務の現場である事務職に加えユーザーであるエンジニア社員も参加させた。

さらには、他社事例をよく知っている外部のコンサルタントを導入した。議論が事務方と現場で右往左往し、利害が相応に対立することが見込まれたため、いわゆるDXコンサルタントではなく業務改革目線を持ち第三者の立場から論点を整理できる経営コンサルタントの支援が必要と判断した。

管理本部長は事務職に対し、受け身で取り組むのではなく、事務職が中心となってプロジェクトを進めるよう指示した。

DXに取り組める余裕のある社員が社内にいなかったからという理由もあるが、むしろ、事務方の貢献度アップ、モチベーションアップを狙ったのである。

(3)現状分析

プロジェクトチームはまず現状分析に取り組んだ。社員の声を聴き、事務部門全般の事務フローの分析を進めていく過程で、隠れていた根の深い問題がいくつも明らかになっていった。

①現行の精算申請書の柔軟性と非効率性

エクセルシートのプログラムは、ある程度の制限があるとはいえ、入力者が自分の都合で入力方法を変えたりプログラムを修正したりできる。そのためレアケースにも対応でき柔軟性がある。しかし、各自各様の申請書が提出されることになり、処理が複雑化して非効率になっていた。不明な点があると事務方はその都度処理内容の背景を申請者に確認し、手作業で集計しなおし、ケースに応じた会計伝票を手作成していた。

②例外処理を厭わない事務部門の貢献マインド

多様化する旅費や経費の発生パターンに幅広く対応できるルールやツールを用意するのは困難という意識が、申請者にも事務方にもあった。申請者はそれでも最後は事務方が何とか個別に処理してくれるという認識であったため、申請者も事務方も人手がかかることを受け入れていた。さらに事務方はこの個別例外対応を、「一人ひとりの事情に応じた人手によるきめ細かい対応」であるとポジティブに捉えていた。

しかしそこにコスト意識は欠けており、前線でがんばる社員を支援したいという貢献マインドが裏目に出ていた面が否めない。

③事務マニュアルが未整備

基本的な事務フローのためのマニュアルはあったが、当然ながらマイ・ルールのマニュアルはなく、例外対応をする際の承認フローもなかった。そのためどの手続きが「標準」で、どこからが「例外」で、何が「ルール違反」であるかが明確になっていなかった。

このような状況なので事務方は、「効率化」を求められても、どこを効率化すべきかがわからなかった。そもそも誰がどんな処理をしているか全体を把握できない状況にあった。

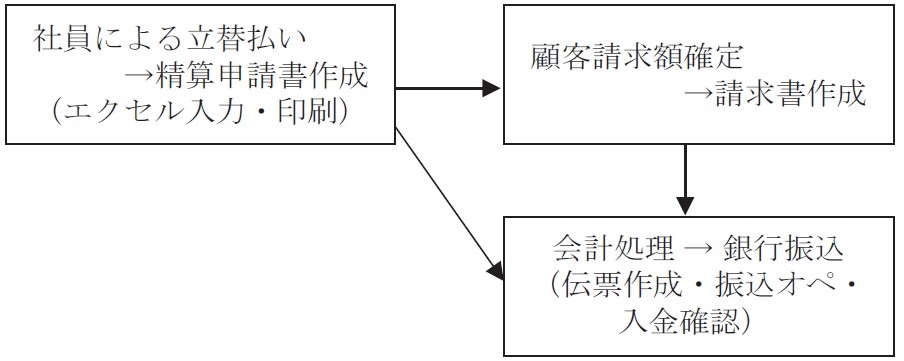

④各事務単位毎で自己完結する風土

エクセルプログラムは手作業との組み合わせを前提とすれば、関連する事務をつなげることができる。このケースにおいても一連の事務には社員の立替払い精算事務と、顧客への請求事務など多くの事務が包含されていた。そのため一連の事務フローは複雑かつ多岐に亘っていた。この事務フローの一例を局面毎に分けると次の通りであった。

これらの一つひとつの事務フローの小括りを本書では「事務単位」と呼ぶこととする。

「精算業務」と一言で言っても、上流から下流工程にかけて、いくつもの事務単位から構成されていた。

それぞれの事務単位毎に、担当者が分かれていたため、各担当者が担当事務処理のための管理表を作成し、事務処理ツールを用いて担当業務の範囲で効率化と堅確化を実現していた。そのため、それぞれの事務単位において上流工程から流れてくるデータを再度担当業務のツールに手入力するといったことも生じていた。事務部門の中では相互の事務単位でどのような処理が行われているかを深く理解せず、それぞれが自分の担当事務をミスなくこなすことを目標としていた。

しかしそこには一連につながる事務フロー全般にわたる全体最適を実現する発想がなかった。

⑤精算業務改革が影響を及ぼす範囲の確認

プロジェクトチームは現状分析の一環として、精算業務の上流工程、下流工程を確認した。その結果、経理部門、人事部門など改革の影響が及ぶ業務が芋づる式に洗い出された。当初想定よりも規模の大きいプロジェクトとなることがわかった。

しかも現状の事務フローを変えずにDXツールを導入した場合、DXツールで対応できない処理の手作業が増え、結局は事務部門の増員でしか対応できないこともわかってきた。

さらに大きな問題として、標準的な事務フローがない状態では、今後の電子帳簿法施行、インボイス制度施行の際に、どの事務フローを調整することで法令対応すればよいのかが見定められないことが問題として挙げられた。

(4)取り組み方針の策定

プロジェクトチームは、以上の現状分析と問題点を解決するための課題としてどこに軸足を置くべきかを議論した。

業務改革の範囲を限定して、一部事務フローのみを効率化する単なるIT化プロジェクトとするのか。あるいは、DXツール導入を機に、関連業務も含めた全体の事務フローを見直す業務改革を敢行するのか。後者のような抜本的な改革を目指す場合、現状事務フローに満足している社員の反発があるのではないか。

現状分析を通して精算申請の利便性向上という観点だけで取り組むIT化では効果が小さいことが見えてきた。期待する効果を生むためには抜本的な既存ルールの見直し、事務処理における基本原則の見直し、そして何より社員の意識改革が必要ということも認識された。

かなりのエネルギーと社員の理解が必要なプロジェクトとわかり茫然としたプロジェクトチームは、改めて管理本部長と共に社長と協議することとした。

社長はプロジェクトチームの報告を聞き決意を示した。「やろう。実現に向けた障害や『できない理由』であれば、いくらでも思いつく。しかし、実現できた時の効果が大きいこともよくわかった。改革を進める際の障害については、「こうすれば解決できる」という『できる理由』を考え抜いて欲しい。そしてその『できる理由』を実現させよう。それこそがDXである。」

プロジェクトチームは、今回の業務改革施策の方針として「大目標を定めながらも、社員に定着する改革を積み重ねて、改革のステージを高めていく」こととした。理想を言えば一度に実現したいことはいくらでもあった。しかし一挙に理想を実現するのは困難である。

最初の改革を社内に確実に定着させ、そこでの反省を踏まえ軌道修正を図りつつ、次のステージに進む。各ステージを実現するたびに改革を実感すれば、また新たなステージに進む意欲も湧く。

(5)プロジェクト実現に向けた課題と打開策

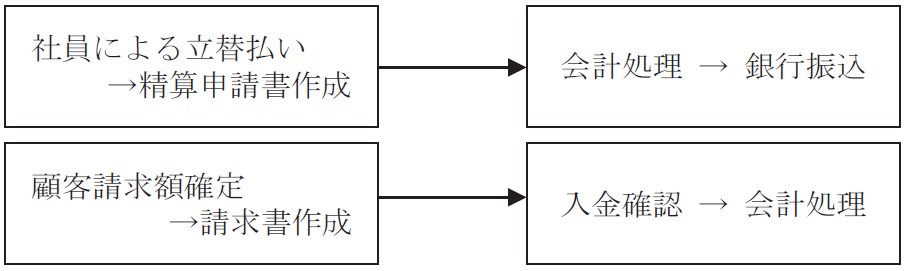

①一連の事務フローの事務単位への分解

これまでの一連の事務の流れは、上流から下流まで長く複雑多岐に枝分かれしており、これを全てDXツールに反映させることは至難の業である。

プロジェクトチームは、この一連の事務フロー全体をコントロールしやすい程度の事務単位に括り、フロー全体に目配りしつつ、まず事務単位毎の最適化を図ることとした。事務単位から事務単位へ移す際の工数は多少増えたとしても、上流あるいは下流工程に配慮せざるを得ない制約事項を削減し、シンプル化・標準化しやすくすることを優先したのである。

具体的には、社員による立替支払いの精算申請の事務単位、顧客への請求準備の事務単位、会計処理の事務単位に分解することとした。

事務単位を分けると不便が生じる面もある。例えば、これまで精算申請で入力したデータの一部をそのまま請求準備作業に使えたが、一手間増えるようになる。しかし、従来は精算申請の際に、顧客に請求するものとしないものとを分けるという煩雑な処理をしていたが、その必要がなくなる。そして入力作業が大幅に簡素化されてDXツールが導入しやすくなる。しかもDXツール導入により、事務単位と事務単位の間のデータ移行のペーパーレスが実現できようになる。

②事務をコア部分のみに絞り込む思い切ったシンプル化

従来事務においては、顧客の事業拠点までの交通費を入力する際に、実際の行程を事細かに入力して請求することを基本原則としていた。そのことが請求準備作業を複雑にしていた。社員の精算申請で入力した交通費について、顧客へ請求する費用と請求しない費用を一つひとつ分類していたことと、自宅からの直行や別件での寄り道をすることがあったからである。

そこで、顧客にご負担いただく交通費については、本社から顧客の事業拠点までの最短距離での交通費を予め計算し、その額を定額で請求する制度を採用することとした。これにより社員にも顧客にも計算しやすくわかりやすい請求プロセスが構築され、請求準備事務自体が効率化される。

枝葉末節や見栄えに目を奪われ、あれもこれも実現する事務フローではなく、いくつかある目的のうち不可欠でコアな部分のみを実現する事務フローとした。あえてきめ細かさや気配りを削ぎ落とし、思い切って「シンプル化」した。

③事務部門にこそ標準化に向けた覚悟が必要

プロジェクトチームが特に腐心したのは事務フローの標準化であった。

従来の事務は、マニュアルに書き切れないほど多くのパターン分けがあり、しかも属人的となっているものも多数存在していた。ここから例外パターン対応を削ぎ落として対応パターンを絞り、標準化することに着手した。

ここで「標準化」とは、言い換えると、すべての事務フローを明文化することである。これにより、マニュアルにはない例外対応に追われているといった事態を排除でき、またマニュアルにない処理は申請者も事務担当者もルール違反と認定できる。すべての事務がマニュアル通りに処理されることで、業務量が正確に測定でき、将来の事務フロー変更の検討が容易になる。

プロジェクトチームは当初この標準化について現場からの不満を想定していたが、事務部門からも不安の声があった。「標準化するのはいいことだと思うが、これだけ社員が様々な事情と行程で全国を飛び回っているのに、そんなことが実現できるのか。」事務というのは何年、何十年かけて積み上げられたものであり、一つひとつに存在意義がある。既存のツールで対応できないことはさらに手作業やマイ・ルールを組み合わせ絶妙なバランスの上に成り立っている。

しかしビジネスの多様化・高速化、そして労働力不足のなか、従来方式では事務体制が崩壊するといっても過言ではない。

プロジェクトチームはこの問題を二つの観点からほぐしにかかった。

一つは、精算申請のパターンをなるべく少数の基本形に絞り、それらは全てマニュアルに明文化して特定する。マニュアルを煩雑で読む気も起こらないものにしないよう、適度にパターン数を減らすことで標準化することとした。またマニュアルに記載のない対応は認めない方針を確認した。

二つ目は、基本形だけで対応しきれないことは、やむを得ず例外対応とするが、例外であってもDXツールで対応できる範囲にとどめシンプル化し、全て明文規定化することとした。例外を認める判断にあたっては、DXツールで対応できるか、明文化しても違和感がないか、ということを基準とした。野放図にマイ・ルールが許容されることがないような規程整備を目指した。

この2点については、根本的な原則であるため、プロジェクトチームは役員会に上程して承認を得た。

| 【事務処理削ぎ落し検討の着眼点】 ①何のためにその事務を行っているのか ②その事務をやめると誰が困るのか、今でも必要か ③困る理由は何か ④代替手段で対応できないか ⑤何かを変えればシンプル化・標準化できるのか |

そうはいっても現実には、DXツールのカスタマイズ上の工夫が必要となった。従来のエクセルで入力・作成し紙で出力する申請書であれば、申請者が事務担当に口頭で「ここいつもと違うからあとよろしく。」と言えば済んだ。しかしDXツールでは申請者が全項目を自ら入力しなければならない。

プロジェクトチームは、DXツールへのデータ入力方法と選択肢を申請者が迷わないよう、わかりやすい画面設計とすることにも注力した。「プルダウンの選択項目が多いとユーザーから不満が出る。」とのコンサルタントのアドバイスにより、ユーザーフレンドリーを合言葉に知恵を絞って工夫を重ねた。

④周辺業務の取り込み

プロジェクトの検討が進み社内で進捗報告を重ねていたところ、それまで様子を伺っていた人事部からプロジェクトチームに次のような話が持ち掛けられた。「交通費の支給と言う意味では似たような業務である通勤交通費の支給事務フローを統合できないだろうか。」プロジェクトチームは検討当初に、同じDXツールを導入した複数の企業に話を聞いて回っていた。いずれも通勤交通費は支給意義も勘定科目も、そもそも管理部署も違うので、従来通り別扱いとしていた。

しかしながら、社員からすれば、目的・意義は違っても、交通費を精算することには変わらない。むしろ精算申請する時点で、自宅を出て帰宅するまでの一日の行動を「一筆書き」のように入力申請する方がわかりやすいし二度手間がない。

プロジェクトチームは、当初より本プロジェクトは全社的な取り組みであり、一部門の取り組みにとどまらないものとすることで、より大きな効果を生みたいという趣旨を思い起こし、同事務フローの取り込みに向け会計面、規制面などの検討に着手した。

⑤会計処理における抜本改革

事務面の改革案が具体化してくると、単なる事務フロー効率化の枠組みを超える業務改革の様相を呈してきたため、従来の会計処理では対応しきれないことがわかってきた。社員の実務のほうばかり見て新しい事務フローを再構成していたプロジェクトチームに経理部からクレームが入ったのである。「会計処理は伝票を回せばいいというものではない。決算につながることを忘れないでいただきたい。」

これを受けて経理部と協議を重ねたところ、会計処理上の工夫により効率化できる対応策が見つかった。実は経理部として以前から改善したいと考えていたアイデアであったが、会計処理の変更は大ごととなるため手を付けてこなかった。しかし今回のプロジェクトを好機と捉え、着手に踏み切れたのである。

改革の輪が社内に拡がった。

以上の努力と工夫を通してDXツールを円滑に導入するための「できる理由」が整備できた。従来事務フローの単なるIT化を目指すのではなくDXツール導入をきっかけに抜本的な業務改革を進めるに至った。障害に直面するたびに、大義名分に戻って、判断を繰り返した。プロジェクトチームは「ツールを替える、発想を変える、原点に帰る」をモットーに壁を乗り越えていった。

2 定着するDX実現に向けた留意点

(1)大義名分を確認する

目先の収支や山積する課題に追われる日々から距離をおいて会社の中期的な課題を展望すると、世の中の大きな潮流の変化にも目が向く。

多くの企業が直面している経営課題として、「一層の生産性向上の実現」「人手不足への対応」「社会環境の変化や技術の進歩への迅速なキャッチアップ」等が挙げられる。DXの狙いはこうした課題への抜本的な対策である。

DX検討の過程においてしばしば困難に直面し、挫折しそうになることがある。そんなときに軸がぶれないよう、座標軸の原点となる「取組み意義」を確認しておくことが重要である。なぜいまDXなのか、自社にとってどのような意義があるのか、当初段階で経営トップ、役員、プロジェクトチームがしっかりとその取組み意義を確認し共有する。

(2)DXはIT化ではなく業務の再構築

従来の事務フローの一部または全部を変えずにDXツールを使って効率化することは、実は難しい。実際に市販のDXツールに従来事務フローの全てを載せようとしても困難な場合が多く、従来事務フローの基本パターンだけをDXツールに載せる、事務フローの一部のみをDXツールに載せる、そして載せられない部分は結局手作業で補う、といった事態が生じる。またはDXツールを時間と体力とコストをかけて高度にカスタマイズしてしまい、導入後にメンテナンスが困難になることもある。

また、新しい事務フローはDXツールの機能に制約されるため、一部には今まで処理できていたことができなくなる、今まである程度いい加減に処理しても後工程で誰かが手修正していたことができなくなるといった事象を伴う。このような側面だけを見ると、「標準化」の名のもとむしろ不便になったと感じることさえある。

しかしDXの目的はDXツールの導入ではなく、即効性のある効率化でも利便性の向上自体でもない。その目的はDXツール導入による業務の再構築である。合理的な業務再構築ができていれば、標準化を定着させることによって必ずメリットを享受することができる。

このことを頭では理解できても、目先の変化に対応することへの抵抗感が先に立ってしまうため、社内にDXの目的をしっかりと周知する必要がある。

短期的な効率化の観点から言えば、DXプロジェクトの効果は、6勝4敗で上出来であろう。しかし中期的にみれば社員の意識改革から得られる効果はずっと大きい。

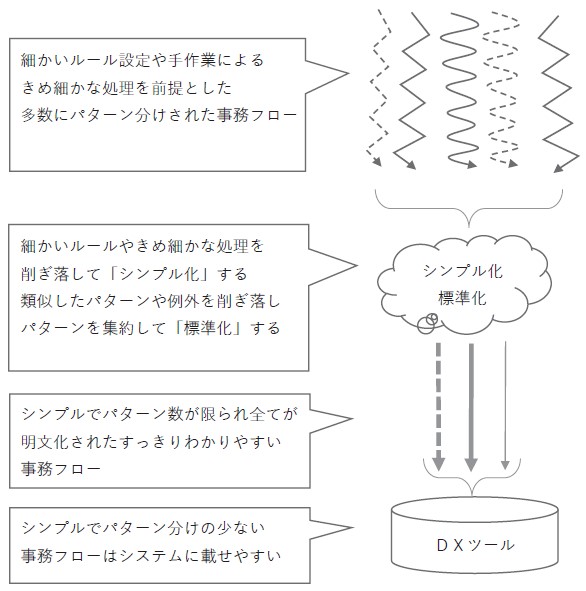

(3)シンプル化・標準化してから取り組む

事例のA社において、従来の人手をかけた事務フローは申請者に手厚く、どんなケースにも対応できるものであったが、DXツールではそうはいかない。これに対応するためDXツールをカスタマイズする前に、まず、そもそも事務処理手続きをシンプル化する、事務処理のケース分けを絞り込み事務フローを全て明文化できるところまで標準化することが、DXツール導入の成否を分ける。言い換えれば、DXツールに事務フローを合わせるくらいの覚悟を持つ必要がある。

プログラム設計においてはきめ細かく様々なケースに対応できるDXツールの導入を求めがちであるが、その結果、シンプル化・標準化が進まなければ、本来のDX遂行の大義名分が実現しない。

【事務フローのシンプル化・標準化のイメージ】

DXツールが利便性や効率性を向上してくれるのではなく、それを実現できるかどうかはユーザーの活用方法次第である。

さらに言えば、標準化することで事務フローを全て規程・マニュアルに明文化することができる。規程類は会社の事務体制の実状を映す「鏡」となり、今後の改善を進める拠り所となる。

(4)ユーザーフレンドリーを心がける

導入したDXツールは最終的にユーザーに慣れ親しんでもらう必要がある。DXツール導入推進者としてできることは、ユーザーの立場にたって、DXツールの画面構成やプルダウンの選択数などにも気を配り、ユーザーフレンドリーを常に心がけることである。円滑な定着につながるし、そもそも開発部門への問い合わせ頻度を減らすことにもつながる。何より定着しないことには意味がない。

(5)執念と信念を持って取り組む

最後はプロジェクトチームが全体像をきちんと把握したうえでその信念に基づいて、責任を持って判断し、推し進めなければ、DXは実現できない。その判断のためには、必要な事項を幅広く調べ、関係者の声を聴きとっていく執念が必要である。

まだ見ぬ世界に踏み出すのは誰にとっても不安であるが、納得いくまで調べつくし、仮に一部の合意を得られなくても、プロジェクトチームが一番よく全体を把握しているとの信念を持ち、これが全体最適につながると判断すれば、勇気を持って踏み出すことが必要である。

また「現場の声の反映」の美名のもと軸がぶれたり目的の実現を妥協することがあっては時間と予算を投じた意味がなくなる。経営層がプロジェクトチームの活動を見守り、助言を与え、DX実現をしっかりと後押しする姿勢が重要となる。

(6)小さく生んで大きく育てる

検討対象範囲が広いほど、初めから全てを網羅したものを完成させることは困難になる。

DXで取り組みたい事項を洗い出し優先順位を付け、中期的な開発ロードマップを作成することが重要となる。開発の節目を見定めステージを分け、それぞれのステージで実現することを絞り込む。どの過程においても満足度の高い「最善なもの」を目指したくなるのが常であるが、そこそこの水準を最少の経営資源で取り組み「まずできること」を一つひとつ実現しながら次のステージへ駒を進めていく。

そのうえで定期的に定着の状況、開発の進捗を総括する。「小さく生んで大きく育てる」はここでも活かされる。