今月の視点

サステナビリティ対応は経営のキーワードとなりつつあり、経済や社会の発展、環境・人権問題に向き合うことを、企業はより強く求められている。法令、コーポレートガバナンス・コード、サプライチェーンの他社からの要請等が、サステナビリティの取り組みを後押ししている。

多くの企業は、これまでも社会貢献活動に取り組んできたが、最近では自社の中長期的成長にとって特に重要なテーマ(マテリアリティ)に焦点を当て経営資源を投じる考え方が広まっている。さらに持続可能な社会をつくることに直接役立つ要素を製品・サービスの付加価値に盛り込むなど、事業を通じた取り組みも見られる。

一方、外部要請への間に合わせ対応に留まっている、従業員に考え方がなかなか浸透しない、目標が理想論的な水準になってしまうなど、サステナビリティの推進に実効性が伴っていないという悩みを聞くことも多い。

今月はサステナビリティ経営の推進における留意点ついて事例を通じて考えてみたい。

1 サステナビリティ対応の検討ステップ

(1)サステナビリティ対応の潮流

サステナビリティへの取り組みに注目が集まっており、背景には地球規模での社会課題の顕在化がある。SDGsやESGといった社会課題に対応する取り組みが世界各地で加速し、日本においてもSDGsのマークや、脱炭素・人的資本といったキーワードを目にすることが増えた。

国連は2000年にミレニアム開発目標(MDGs)を設定し、2015年、MDGsを継承、発展させる形でSDGs(Sustainable Development Goals)を採択した。SDGsは2030年に達成すべき社会課題一覧を整理したものであり、2030年まで10年を切った今、行動の10年と言われるステージに入っている。

投資家や企業が重視しているコンセプトとして、ESG(Environment:環境、Social:社会、Governance:企業統治)がある。企業経営には中長期的成長に向けた環境、社会、企業統治の観点からの対応が必要であるという考え方であり、サステナブルな社会を目指している点はSDGsと共通である。

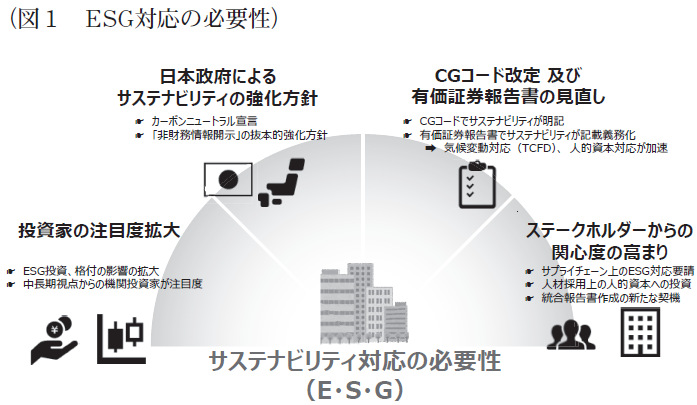

ESGへの対応が加速化している背景には、次の4つの要素がある(図1)

- 投資家の注目度の拡大

- 日本政府によるサステナビリティの強化方針

- コーポレートガバナンス・コードや有価証券報告書の見直し

- ステークホルダーからの関心度の高まり

国連は、投資においてESG情報を考慮すべきであるとするPRI(責任投資原則)を「世界共通のガイドライン」として提唱している。PRIに参加する投資家数や運用額は年々増加しており、投資家の動きが企業のサステナビリティに関する取り組みを後押ししている。

また、中期経営計画等に掲げられる経営指標の中で、投資家が重視する指標は 「利益」 や 「売上高」 よりも、 「資本効率」 や「ESG関連(CO 2 排出量、女性管理職比率等)」が上位となる調査結果もある。「中長期的成長にはESGの取り組みが必要」という認識が醸成されつつある。

日本政府が打ち出した方針や法令等が、サステナビリティに関する取り組みに着手する直接的な契機になった企業も多い。一方、コーポレートガバナンス・コードや有価証券報告書でのサステナビリティ欄の拡充等への受身的な対応に留まっている例が少なくない。

昨今では、気候変動などの地球規模での問題の顕在化に伴い、企業を取り巻くステークホルダーの考え方や行動に影響が見られる。販売先や最終消費者からの要請という形で自社に影響が及ぶケースが表れ始めた。社会課題は企業にとって中長期的なリスクと機会の両面になり得ることから、リスクを回避・低減し、事業機会として活用できるかが、今後の企業の持続的成長を左右する。

(2)マテリアリティの特定

サステナビリティに関する取り組みは多種多様である。地域貢献活動に加え、気候変動対応や人的資本対応、ガバナンス体制の強化といった経営基盤に関する取り組み、社会課題解決型の製品・サービスの展開といった事業の付加価値に組み込む取り組みなど、様々である。

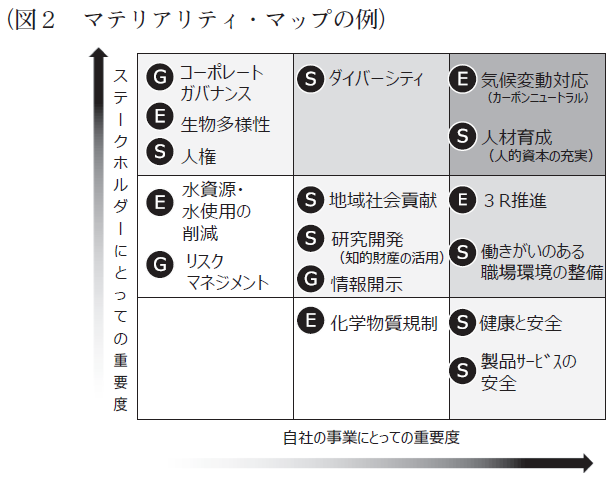

サステナビリティ課題は多様かつ広範であるため、企業は取り組みや情報を数多く開示することに目が奪われがちなケースもある。数あるサステナビリティに関する課題の中から、ステークホルダー及び自社の事業と関係が深い重要課題、すなわちマテリアリティを特定し、焦点を当てて取り組むことが肝要である(図2)。

企業はステークホルダーの変化を捉え、社会課題解決型へと変革することで、短期収益志向から持続的成長志向へとシフトしていくことが望まれる。サステナビリティ経営は全ての企業にとって必要不可欠なものになりつつあるといえる。

(3)サステナビリティ取り組みの実行

マテリアリティを特定した後は行動ステージへ進む。マテリアリティで掲げた内容は、従業員一人ひとりにまで「自分ごと化」されることが望ましい。形だけに留まることなく、サステナビリティ経営が浸透するために、どのように工夫すればよいか、事例を通じて考えてみたい。

2 A社の事例

A社は全国に事業展開している中堅企業である。各事業拠点で地域に密着した社会貢献活動や地域行事への参加等、積極的に取り組んできた。

サステナビリティに関しては外部開示に重きを置き、広報・IR主体でマテリアリティを設定してはいたが、とにかく早く開示することを優先してしまったことに経営トップは課題感を抱いていた。加えて、複数の販売先からサステナビリティに関する取り組み状況の問い合わせがきていた。

経営トップは、後戻りができなくなる前に改めて「自社」にとって大事なサステナビリティ課題をマテリアリティとして再設定し、全社をあげて集中して取り組みたい考えを示した。現在のマテリアリティを刷新するとともに、幅広い関連分野に横串を刺す必要があることから、経営トップは外部の力が必要と考え、コンサルタントを起用して共に検討にあたる体制を組むこととした。

「現在のマテリアリティを否定するのではなく、改めて自社にとって必要なサステナビリティを見つめ直し、マテリアリティを再設定する。結果として現在のマテリアリティと重複することは問題ない。むしろ、外部開示に囚われずに、従業員にとって納得のある検討になるようなプロセスを大事にしてほしい。」という意向を経営トップは示した。

これを受けてプロジェクトリーダーはプロジェクト体制作りがポイントと考えた。サステナビリティの議論は、ともするとプロジェクトメンバーそれぞれの立場で分かる範囲の局所的で短期的な考えに留まってしまう危惧がある。全社視点で中長期的な成長を図る意識を強く持って検討に臨めるメンバーの選定を経営トップに具申した。

この想いを汲んで経営トップは、次世代を担うコアメンバーをプロジェクトメンバーに選定した。選定されたメンバーは、将来に向けた検討という責任感とともに、危機感を持ってプロジェクト開始に臨んだ。

冒頭、社長からは「今、集まった皆が会社を支えていくコアメンバーと捉えている。足元や部門に囚われずに、将来に向けた検討をしてほしい。そして、この検討で抱いた想いを周りに波及させていってほしい。私を含めたベテランは、次世代メンバーを含む中長期的な会社を支えていく従業員のために、今やるべき取り組みを責任を持って支える。」とメッセージを伝えた。経営トップが志を強く持ち、次世代メンバーの熱意を支える姿勢を示したことを目の当たりにし、プロジェクトチームの検討に弾みがついた。

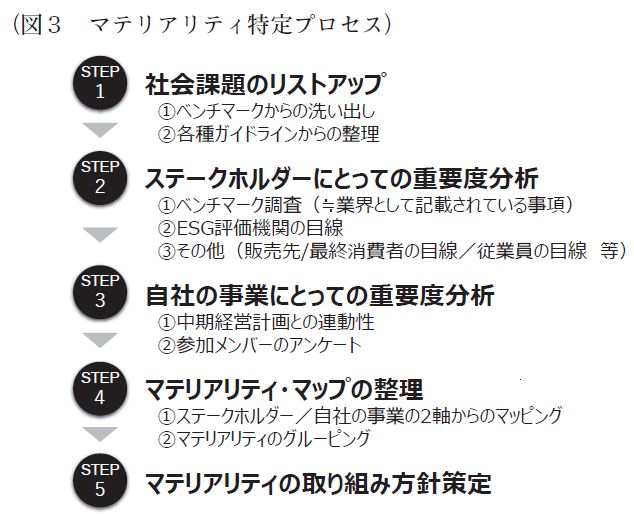

マテリアリティの特定は次のようなステップ (図3) で進めた。

ベンチマーク調査等を通じてサステナビリティの取り組みについて新たな発見があると同時に、社内の他部門の考えや取り組みについて初めて聞くケースも見られた。各自の分担調査で得たこれらの情報を互いに知らないままでは、よく知る自部門の範囲だけに考えが留まってしまう懸念も生じていた。事務局はメンバーに改めて全社目線に広げて検討してもらうために、自社分析についてメンバー間で相互報告を行う場を追加設定し、自社について認識の共通化に重点を置くこととした。

併せて、「自社の事業にとっての重要度分析」では、メンバー全員に対するアンケートを用いて、サステナビリティ課題候補の重要度についての意見を集めた。自分の考えが自社にとっての重要度を検討するための俎上に載ることで、メンバーは当事者意識が高まり、全てのサステナビリティ課題を「自分ごと化」して考えるようになっていった。

ベンチマーク調査や自社分析を踏まえ、「ステークホルダーにとっての重要度」と「自社の事業にとっての重要度」の2つの軸からマッピングを行い、特に強化していく重要課題としてマテリアリティを設定した。改めて全体感を俯瞰して個別取り組みの重要度の位置づけを議論している中、営業部門のメンバーから「気候変動対応や人的資本対応など、将来の成長に向けた経営基盤の強化は重要である。ただ、社内向けの取り組みだけに焦点を当ててしまっていないか。例えば、中期経営計画で成長の種の一つとして挙げている環境配慮型製品の訴求など、社会課題解決型の製品・サービス展開もマテリアリティの一つになり得るのではないか。」との声が挙がった。この投げかけを契機に、ビジネスと連動した取り組みもマテリアリティの要素となることを改めてメンバーが認識し、事業戦略とサステナビリティを連動させる視点も含めた検討につながった。

報告を受けた経営トップは「メンバーの皆で共通認識を持って検討することに重きを置いてきたことで、全社目線での検討ができていると思う。ただ、一般的な社会課題の名称のままでは、誤解がない一方で自社らしさが伝わらない面がある。もう一歩の工夫をしてほしい。」と伝えた。

プロジェクトメンバーは自社らしさの観点として、自社の経営理念の要素に合わせて一般的な社会課題をグルーピングし、自社独自の要素項目と課題名称を関連付けた。一般的な社会課題の名称を残しておくことで、ステークホルダーにとっての分かりやすさを担保した。

最終報告で、経営トップは「今回は自社にふさわしいマテリアリティを再設定できた。このようにマテリアリティは一度設定して終わりではない。中長期的な成長に向けて環境が変わった際には見直していくこと、次世代メンバーを中心に検討を継続していくこと自体が本質である。」と伝えた。

3 B社の事例

B社は九州エリアを中心に事業を営んでいる中堅企業である。サステナビリティに関してマテリアリティを特定し、開示もしていたが、対策が実行されず、従業員の働き方に変化が見られないことに経営トップは危機感を募らせていた。また、サステナビリティに関する法令の改正や取引先からの要請等、対応しなくてはいけないテーマの幅が急速に広がっている状況に、早晩手が回らなくなることを懸念していた。

そこで、サステナビリティに関する他社の取り組み事例から工夫点を学びながら、自社で実践を推し進めたいと考え、プロジェクトチームを編成した。

(1)サステナビリティ・ロードマップによる後押し

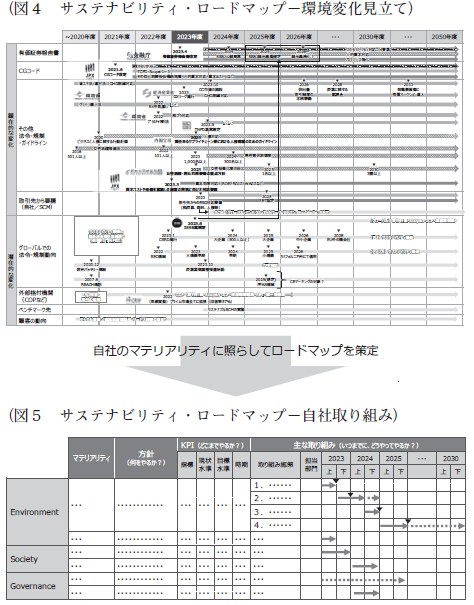

プロジェクトチームは、サステナビリティ対応の進め方を可視化し、全社的に共有して進めていけるように、ロードマップの策定に取り掛かることとした。

ロードマップを作成する第一歩はゴールの設定であると考え、プロジェクトチームはマテリアリティごとのKPI(重要業績評価指標)の案を設定した。KPIの設定にあたっては、継続して実績値が把握できることや、他社との比較が可能であることなどを考慮した。水準は最終的に経営トップ判断で設定することにした。

報告を受けた経営トップは「KPIが制約となって本業が疎かになってしまっては本末転倒である。一方でKPIを外部開示することで取り組みの後押しに繋がる面もある。全項目でKPIをありきとはせず、マテリアリティの取り組みを進めることが中長期的な成長を支えるような計画にしたい。」という想いを述べた。

マテリアリティごとの目標を達成する手段は、担当するプロジェクトメンバーを明確にして考えることにした。これによって、主体性と実効性を高めることを企図していた。ところが、それぞれのメンバーの意気込みが高じて、各自の計画を統合してみると複数の取り組みを同時並行で一気に進めていくスケジュールが仮設定された。事務局は過大な業務負荷で実効性が伴わなくなることを懸念しつつ、経営トップへ相談した。

「これまでサステナビリティに関する取り組みが進んでいなかったことから、一足飛びに全てはできない。段階的に取り組むスモールスタートで着実に成果を出すことが実践に弾みをつけ、定着につながっていく。」というトップメッセージにより、改めて全社視点での検討に立ち戻ることができた。

検討過程で自社のサステナビリティに関する理解が深まる効果も生まれた。役割・責任・権限が明確な実施体制や進捗確認の会議体を具体化することで実効性の高い計画を練り上げた。最終的な優先順位をプロジェクト全体で調整することで、サステナビリティ・ロードマップが策定できた(図4、5)。

ロードマップの実行には開始の号令が重要となる。プロジェクトチームは経営トップからサステナビリティ・ロードマップに込めた想いをメッセージとして従業員に語り掛ける場を設定し、理解促進と行動の後押し行った。従業員は会社の本気度を改めて認識し、自らも取り組んでいく気持ちに火が付いた。

(2)サステナビリティ・アワードによる行動の見える化

トップメッセージを皮切りにサステナビリティに関する共感が広まったものの、まだ取り組みを始めることへのモチベーションや実行度合いは、人それぞれであった。経営トップはロードマップで設定した事項の具体的な実行を図るべく、プロジェクトチームに第2フェーズの検討を指示した。

実行を促すためにどのような手段が考えられるか、プロジェクトチームは議論した。実行計画の実施度合いを評価し、報酬に直結させることが選択肢の一つとして挙がった。しかし、従業員の納得度合いに濃淡が見られる段階で性急に制度化すると、従業員の気持ちが離れてしまうというデメリットの方が大きいと考え、プロジェクトチームではこの方策を当初は採用しないと結論付けた。従業員が主体者意識を持って行動できなければ、中長期的な企業成長の妨げにもなり得る。現段階では強制的に取り組みを促すよりも、自発的な動きを徐々に増やしていくことがポイントとプロジェクトチームは捉えた。

表彰制度や研修、座談会などを通じて具体的な好事例を共有する機会とすることも、浸透を図るために有効であるという意見が挙がった。これを受けて、まず表彰制度を設立し、行動に対して報酬ではなく名誉で報いることから始め、従業員のモチベーション向上を図ることとした。

第1回サステナビリティ・アワードを開催すると、従業員の関心度も高く、サステナビリティに関する取り組みの機運づくりにも寄与した。表彰された取り組みを見ることで、他の従業員が取り組みの効果や実施時の懸念事項等の気づきを得る効果が生まれ、サステナビリティの具体的な行動の意識合わせにつながり、活きた取り組みが波及していった。

(3)目標管理制度との統合

次に、プロジェクトチームは中期的に整備すべき仕組みを準備することとした。この先、日常業務でサステナビリティの取り組みを意識した従業員の働きぶりが見られ始めても、ともすると足元の業務や目標に目が奪われ、取り組みの機運が停滞してしまうこともあり得る。サステナビリティを意識した行動が広まった段階では、さらに組織の隅々まで波及させ、定着させるための仕組化も必要であると考えた。

サステナビリティ・ロードマップを状況に応じて臨機応変に見直すことは重要である。例えば1年ごとに見直す必要性の有無を含めて検討するものである。プロジェクトチームは同様の性質を持つ既存の目標管理制度の中に組み込むことを考えた。まずは役職者の部門目標管理に統合し、その後、個人の目標管理に統合するというステップを踏む方針とした。従業員を牽引する役職者から意識改革と行動を促し、従業員へと波及させ、実践していく。既存の目標管理の仕組みに乗せた上で、段階的に報酬制度に反映させることでサステナビリティの取り組みを定着させていく。

報告を受けた経営トップは、「サステナビリティと評価・報酬制度を連動させると一時的には歪を生むかもしれない。しかし、会社として中長期的な成長のために舵を切っていくメッセージになる。まずは取締役からサステナビリティに関する非財務KPIを報酬制度へ連動させることを実施し、先陣を切って示したい。その上で従業員には段階的に浸透させていく。プロジェクトチームの皆はこの想いを伝達していってほしい。」と伝えた。

4 留意点

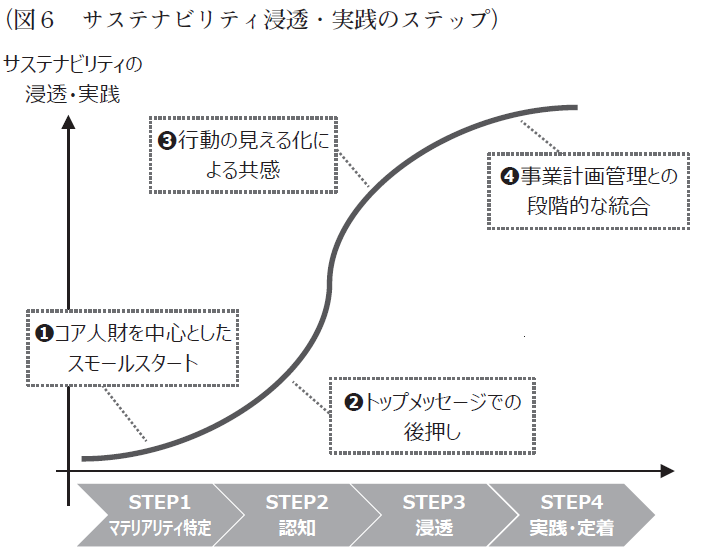

サステナビリティの浸透・実践には4つのステップがある(図6)。各ステップの留意事項を以下に整理した。

(1)コア人財を中心としたスモールスタート

STEP1「マテリアリティの特定」の入口では、「顧客、提供製品・サービス、従業員、取引先、株主、地域社会等に係る多様なサステナビリティ課題がある中、散発的に取り組みを進めている」状況といえる。

全ての課題に同時に対応することは容易ではないため、優先的に取り組む重要課題を特定し一歩ずつ解決していくスモールスタートが必要となる。サステナビリティについて考えることは、中長期的な成長基盤の強化に繋がることであるため、将来を支えるコア人財を中心とした検討が有効である。コア人財は、検討段階から参画することで、実行段階で形式だけの対応に終わらせず、多くの従業員を巻き込んだ活動にするためのエンジンになる。

マテリアリティは社内外の環境に応じて変化する。一度、設定した後もコア人財を中心に参画者の輪を広げ、継続して見直していくことで「生きたマテリアリティ」になる。

(2)トップメッセージでの後押し

STEP2「認知」の入口では、「従業員が、サステナビリティを一般的に大切なことと思ってはいるが、会社がどこまで本気か疑問抱いている状況」といえる。

サステナビリティは、調達、生産、販売、開発、人事・労務等の企業活動全般が有機的に関係するため、一個人としての従業員が主体的な行動を起こしにくい面がある。一人ひとりが理解し、日常の行動に織り込むには、目的の共有が起点となる。特に経営トップの考え方を従業員に伝えて意識を揃えることが取り組みを後押しする。

会社としてのサステナビリティの進め方を可視化したロードマップを設定し、共有することで全社の目線が揃う。ロードマップは、「何を、誰が、いつ行うのか」を明確化し、行動に移すための羅針盤でもある。ロードマップによって会社の計画や姿勢を外部に示すことで、社内の取り組みにドライブをかける効果も得られる。ただし、むやみに多くのKPIを設定して、本業に制約が生じてしまうことは避けなければいけない。サステナビリティの取り組みを通じて実現したい姿への筋道を会社組織として共有し、推進を後押しする手段の一つであることに留意する。

(3)行動の見える化による共感

STEP3「浸透」の入口では、従業員は「共感はするものの、まだ取り組みへのモチベーションや実行度合いは人それぞれ。機会があれば行動に移す」状況といえる。

実行を促すためには評価・報酬制度に即座に連動させることも選択肢の一つである。しかし、従業員の意識に十分浸透していない中で制度適用すると、逆効果になりかねない。

性急に全員を対象とする制度で縛らず、表彰制度のような仕組みで、自発的な取り組みに報いて行動を後押しすることが有効であるといえる。行動に対するモチベーション向上がサステナビリティに関する取り組みの機運づくり、そして組織風土づくりに繋がる。

加えて、サステナビリティ研修や座談会などを通じて具体的な事例の共有などを図り、組織の枠を超えた浸透を図ることも有効である。得られる効果や実施時の懸念事項等を従業員間で確認しあうことで具体的な意識合わせに繋げる。新たな改善点が見つかることもある。

サステナビリティの取り組みについて初めから評価・報酬制度ありきとせず、自発的な行動を徐々に根付かせて組織内に波及させていくことが良い。

(4)事業計画管理との段階的な統合

STEP4「実践・定着」の入口では、従業員は「日常業務でサステナビリティの取り組みを意識している。ただ、散発的な活動に留まる場合もある」状況といえる。

日々の短期収益に目が奪われ、方針を立てたままで終わってしまう懸念もある。

役割・責任・権限が明確な実施体制や定着のための仕組みの構築がポイントとなる。例えば、役職者の部門目標管理に統合し、その後、個人の目標管理に統合するという組み込みのステップを踏むことが考えられる。既存の仕組みと連動させていくことで、会社に馴染ませることが有効である。

単にサステナビリティの対応計画を立てることに留まらず、既存の事業計画のPDCAサイクルと一体化を図ることで、自然と会社の取り組みになる。

これらのポイントを留意し、一足飛びにあるべき論を求めず、自社のペースで進めるスモールスタートを図ることで、従業員の足並みが揃い、サステナビリティの取り組みが軌道に乗っていく。