今月の視点

経営課題のひとつとして、「現在の組織体制が良くない、組織の見直しが必要ではないか」といった問題意識や悩みを抱える会社は少なくない。しかし、組織さえ変えれば会社の業績が向上するわけではない。

そのような点は理解しているつもりであっても、組織変更そのものが目的化し、新しい組織図を書くことに多くの時間と労力が費やされることも少なくない。

企業を取り巻く事業環境が刻々と変化する中で適応力を高めたり、事業戦略を的確に遂行したりするために、どのように組織体制を考え直し効果を出していくか、A社の事例をもとに考えてみたい。

1 組織形態の種類

組織形態の基本型は、機能別組織、事業部制組織、マトリックス組織の3つに大別される。

機能別組織は、例えば生産・営業・研究開発という機能単位で分けられた組織であり、最もイメージしやすい組織形態である。顧客に製品やサービスを提供するまでには、通常全ての機能部門を経由することになり、機能組織間の相互依存度合が高いという特徴を持つ。

2つめの基本型である事業部制組織は、全体の組織をまず事業(ビジネスユニットと呼ぶこともある)で分割する組織であり、その各事業部の下位組織で生産・営業・研究開発といった機能を保有する。会社全体を事業で区切っているため、製品やサービスを顧客に提供するのに、通常は自らの事業部のみで完結できるという点で事業部同士の相互依存関係は薄く、機能別組織とは異なっている。事業部が基本単位なので、例えば、A事業部の営業とB事業部の営業といった機能部門間に、時間の経過と共に部門の壁ができやすく、ノウハウや関連情報の共有がしにくい面がある。

3つめの基本型はマトリックス組織であるが、組織を分割する軸を縦・横の2つ設定する組織であり、前述の機能別組織と事業部制組織の中間形態となる組織である。社長の下に事業部責任者を配置し縦軸を事業部制とする一方で、機能部門が事業部に対して横串を通し、その機能部門の責任者にもある程度大きな権限や責任を与え、組織運営を行う。現場から見れば、事業部長と機能部門長の2人の責任者がおり、この2人に対してどのように報告や意思決定を仰ぐか、綿密な組織ルールを準備する必要があり、運用の難易度は高い。

理論的には以上の3つの形態が基本となるが、実際の企業の組織はこれらをベースとして事情に合わせてカスタマイズされることが多い。

創業当初は機能別組織からスタートし、企業が成長するにつれ、製品分野が拡大し規模も大きくなると、事業部制組織へと変化していくと考えられる。筆者の経験では、マトリックス組織を採用する会社は多くないが、部分的に横串を指して擬似的にマトリックスの考え方を採用する会社は少なくないと思われる。

組織形態の理論的な説明は以上であるが、組織改革は経営の重要課題だと捉え、実際に変革を行ったA社の事例を見ていきたい。

2 A社の事例

A社は西日本エリアを基盤に包装材料の製造業を営む中堅企業である。主力事業は企業向け製品の製造業だが、自ら個人顧客にWebで販売する事業、周辺商品にまで取扱範囲を拡大して卸売を行う事業、海外事業にそれぞれ数年前から着手しており、4つの事業があった。

主力事業以外はいずれもまだ事業規模が小さかったため、A社の組織は機能別組織となっていた。

A社の社長は、A社の現状に様々な悩みを抱えており、それらが打破できない要因の一つは組織体制にあるのではないかと考えていた。そこで各部門の責任者をメンバーとするプロジェクトチームを立ち上げ、外部コンサルタントも入れて組織の見直しを行うこととした。

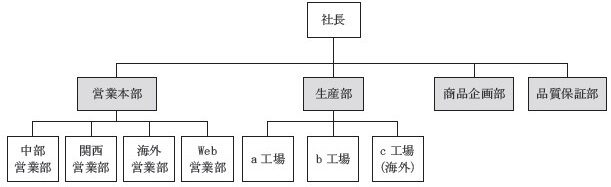

【図1】A社の現在の組織体制

注1:生産は工場拠点別に生産製品区分で分かれる。

注2:商品企画部は商品開発も含めて全製品・全事業を対象。

注3:品質保証部は、工場での品質管理機能を含まず、全事業についての対外的な品質保証機能を担う。

(1)社長の思い・問題意識

プロジェクトチームでは、まずニーズや目的を確認するために、社長インタビューを行い、下記のような点で悩んでいることを把握した。

①主力の包装材製造事業は、中長期的な環境を考えると今後も安泰とは言えず、それ以外の事業を早く成長させる必要があるが、期待したほどの売上・利益水準になっていない。

②機能別組織であるがゆえに、事業単位の業績責任を誰が持つのかが曖昧であり、主体的な事業運営ができていないのではないか。

③長年、機能別組織を採用していることで、市場や顧客に向き合いニーズの変化に対応する力が弱まっているように感じる。いまひとつ、市場への対応スピードが遅い。

その裏返しとして、顧客よりも社内での調整に注力する傾向が強まっている印象がある。

④会議を行っても他部門に対する積極的な意見が少なく、互いに普段から意見を交わしていないのではないか。部門間のコミュニケーションが悪く、組織の壁が厚いように感じる。

⑤経営人材が育っていないのではないかという不安がある。役員を含めた部門責任者などの中核人材の危機意識が足りない。

以上の5つに集約されたが、組織面のみならず、部門間コミュニケーションや人材育成という面も含まれていた。

社長はまず優先的に、会社の成長・事業の成長のためにどのような体制が良いのかを検討するようプロジェクトチームに指示を出した。

(2)あるべき組織体制の検討

プロジェクトチームは、社長のニーズを踏まえ機能別組織から事業部制組織へ変更することを仮説とし、望ましい組織の詳細内容を検討した。

①事業戦略や経営課題の精査

はじめに組織の前提となる、事業戦略や経営課題についてレビューを行った。

中長期的に目指すビジョンや方向性が不明瞭であったため、プロジェクトチームで改めて具体化するとともに、機能部単位の重要施策や経営課題を事業単位に整理し直した。

②事業戦略を実現していくためのあるべき組織

理論的には事業部制を採用すると、4事業部でそれぞれ営業、商品企画、生産、品質保証の各機能を保有することになる。しかし、各事業の規模や経営課題を考慮すると本当に純粋な事業部制が最善なのかどうかを良く吟味すべきであるという意見がプロジェクトメンバーからあがった。

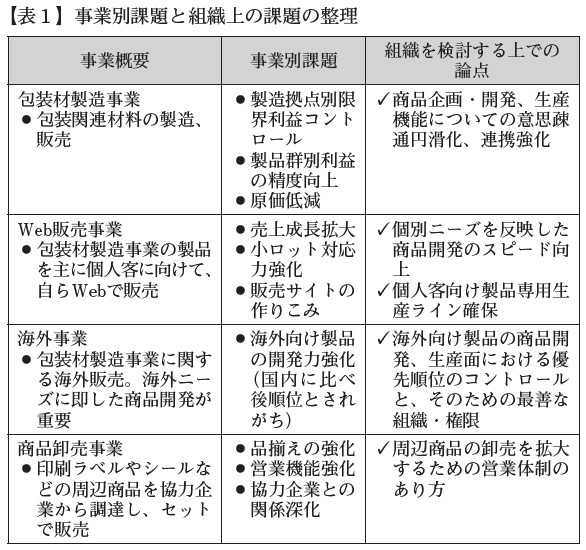

事業別課題の解決のために、組織設計で留意すべきことを論点として抽出し、表1のように整理した。

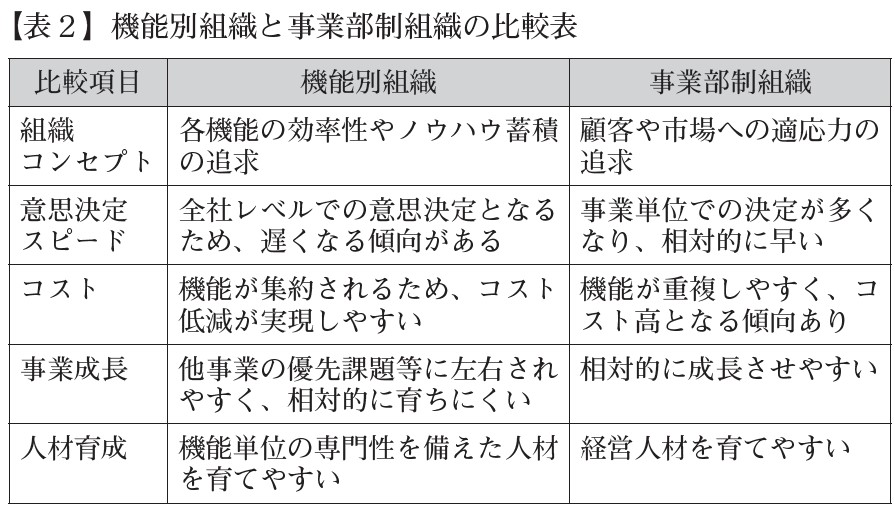

続いて、機能別組織と事業部制組織の特徴を比較項目毎に整理し、これらを吟味した上で事業部制組織の詳細を展開していった。

③現場協議による反対

プロジェクトチームで検討した組織案について現場責任者と協議を行った。現場からは「事業部制にすることにより、どれほどの意義や効果があるのかがよく分からない。また各部の現場社員にとっては現在担当している日常業務はあまり変わらないとなると、本当に組織変更をする必要があるのか疑問に感じる」といった反対意見が多く聞かれた。

一方で、「事業推進のためには、事業部毎に各機能を保有することが最善だ。そうすることで自分の事業部の重要課題に取り組みやすくなる」「現状で主力事業以外がうまく行っていないのは明白なので、変えてみるのもよいのではないか」といった賛成意見も一部出された。

プロジェクトチームは、事業部制を想定しているものの、原案に対して現場の納得性や理解が十分に得られていない状況にあることを社長に報告した。社長は以下のように考えを伝えた。

「現在の機能別組織のもとでは、顧客のニーズを踏まえた製品を提供するのに多くの手続きや時間を経なければならず、まるで大企業のようだ。営業・マーケティング→商品企画→生産→販売のサイクルをできる限り早く回転させることが重要だ。この意識のもとで各部門に属する社員が業務を遂行し、業績につなげていくことを期待しているのである。担当業務という断面だけを見れば、今とそれほど大きく変わらないかもしれないが、他部門との連携のあり方、業績管理や人材評価の仕方、さらには各社員の行動の仕方という点では全く異なるものだと考えている。」

プロジェクトチームは社長の意向を考慮して、再検討を行うこととした。

(3)根本課題への立ち返りと目的の浸透

プロジェクトチームは組織改革の根本課題に立ち返って検討することにした。組織を変えることの背景には、次の3つの大きな目的が存在すると改めて再認識した。

- 各事業の業績向上を追求する意識の醸成

- 市場や顧客への対応スピードの向上

- 経営トップと幹部との間の役割分担・権限・責任の見直しとそれを通じた経営人材の育成

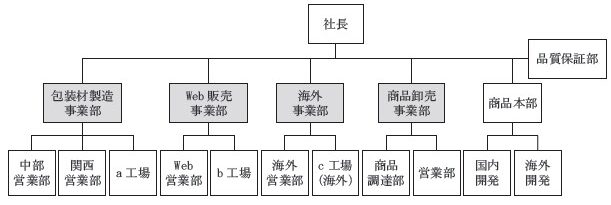

先の2つの目的は特に組織のくくり方を決める上での重要な要素でもあるので、今一度現場がその目的を理解できるように、改革案を見直し、組織体制の最終案を図2のように取りまとめた。

現場のキーマンとなる事業部長候補や部門管理職を中心に、粘り強く半年ほどかけて目的の浸透を図りながら、賛同を得ていった。

【図2】A社の新組織体制

(4)組織運営のソフト面についての見直し

組織体制そのものが枠組み(骨格・ハード)だとすれば、組織を運営するための中身(仕組み・ソフト)も組織構造に合わせて変更していく必要がある。組織運営の仕組みは目に見えにくく、検討の優先度が低くなりやすい。

プロジェクトでは、組織体制の構造の決定後、下記のようなソフト面の検討事項も丁寧に検討し、組織運営がスムーズに回るように準備を行った。

①決裁権限の見直し

新組織に合わせて物事の決め方、意思決定者とその権限範囲を再設定する作業である。

A社では、これまでオーナー経営者である社長が多くの決裁を行っていた。事業責任の明確化と合わせて、大幅に事業部長へ権限委譲を行った。

②管理会計制度の変更

正しい経営判断を行うためには、事業業績を的確に可視化する必要がある。機能別組織のもとでは、曖昧になっていた製造原価や費用の配賦などを組織体制に合わせて精査し、まずは損益計算書を優先して4事業部の管理会計制度を整備した。

③業績管理制度の見直し

数値実績が正しく算出されるようになれば、それをどのように事業部業績の評価につなげるかを考えなければならない。単年度予算や中期経営計画の数値設定と関連しており、特に重要視すべきKPI項目 (重要業績評価指標) は何か、そのKPI項目

についてのパフォーマンスをどのように評価するかを検討した。

④会議体のあり方

A社では会議体が多く、かつ参加者が重複していて非効率な状態であった。

プロジェクトチームでは、事業部制組織への移行に合わせて会議体の統廃合を行いつつ、参加者を絞りスリム化することを検討した。その際には「各会議体が事業部間・機能部間の連携や情報共有を促進するための場として必要かどうか」という観点を重視した。

また、会議の議長や進め方、議題提案の上げ方、参加者の関わり方等についても工夫し、議論が活発に交わされる状況となるように配慮した。

⑤人事制度の変更

事業業績への社員の関心や顧客のニーズへの反応度合いを高めるために、動機付けの工夫を人事制度でも加えることとした。大きな変更点は、業績給の設定と考課制度の見直しである。

業績給の設定については、逆に社員のモチベーションが低下しないかといった反対意見もあったが、まずは業績に対して相対的に重い責任を持つこととなる管理職層にのみ設定することとした。

考課制度においては、能力面とは別に、部門間のコミュニケーション面や顧客に対する対応姿勢といった要素を取り込み、評価基準の見直しを図った。

以上のようなソフト面の検討結果を、事業部制に対する現場の理解も得られたことと合わせて社長に報告し、了承を得た。

事業部制の採用が確定し、移行に向けて実施すべきタスクを整理してアクションプランに展開した。

3 留意点

①ハードとソフトは両輪

組織体制(ハード)は永久に固定的なものではない。経営課題や経営資源の状況に応じて最適な組織体制は異なる。従って組織改革にあたっては、あるべき組織形態について永遠と議論を繰り返すのではなく、ある程度議論が収斂したら、トップマネジメントが主導し、現時点で最善と考えられる案を採用・決定するのが良い。

そして、組織を運営するための仕組みであるソフト面の改善・見直しも組織体制(ハード)と同じレベルで重要である。

ソフト面とは具体的には、意思決定の仕方や決裁権限、管理会計制度・業績管理制度、人事制度等を指す。

組織が変わればその運営の仕方やパフォーマンスの計測の単位等も連動させて見直さないと、整合性を欠くことになる。形は変わったが、中身は変わっていないという結果になりかねない。

組織構造ばかりに焦点を当てず、ソフト面も十分に練り直すことで、組織改革による効果を高めることができる。

②事業成長に直結するのは戦略

事業成長や利益拡大を実現したいとき、組織変更自体が直接的な手段となるわけではない。やはり、組織の前提となる事業のビジョンや戦略があってこそである。

A社の事例のように、将来どのような事業の方向性を目指すか、そのための戦略は何かを同時に検討しておき、その遂行のためにどのような体制が良いかという観点で、組織構造を再構築することが肝要である。

③大事なのは、社員自身の「意識」と「行動」の変革

会社の業績実態や事業環境によって組織改革の目的は様々であるが、ハードやソフト面の改革を通じて社員の意識改革や行動変革にまでつなげていくことが重要である。

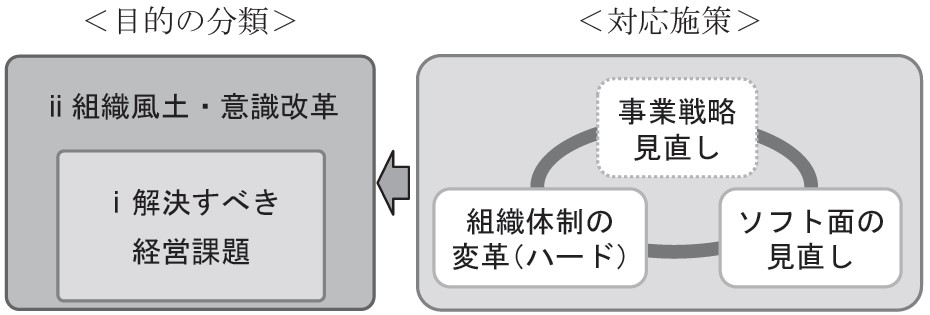

今一度、組織改革の目的に立ち返って整理してみると、図3のように分類でき、そのうちの経営課題の解決が目的になっていることが多い(図3のⅰ)。例えば、「営業政策をより効率的に実践・推進していくためにはどのような体制が相応しいか」「顧客ニーズを素早く生産政策に反映し顧客に商品提供するためにはどのような組織であればよいか」等である。

加えて経営課題の解決を超えて、図3のⅱ組織風土や社員の意識改革に目的が及ぶ場合も少なくない。組織体制・形態自体は目的ではなく、手段である。

A社の事例では、検討当初、組織の形を変えても現場の業務は大きくは変わらないといった理由で反対が多かった。しかし、事業部制を採用することの目的には、事業成長に向けた強烈な意識付けや、顧客や市場に向き合う姿勢を強く持ってもらうことも含まれており、この目的を社員に深く理解してもらったことが、組織形態の決定にも寄与した。

【図3】組織改革の目的と施策の対応関係イメージ

風土改革の例としては、「社長や上司の承認・評価を得ることに腐心している内向きの文化から、市場・顧客への意識を高める」「自部門の業務範囲やテリトリーばかり気にして、他部署への関心や一体感が乏しい縦割りの風土から、お互いの業務に対して関心を持ち意思疎通を図りながら仕事の進め方を考える風通しのよい風土へ」などがある。

望ましくない組織風土や社員の行動姿勢・意識が広がるのには必ず原因がある。

「どのような場合にはどのような行動をとるべきか」といった日常の業務運営の中での判断基準であったり、「どのような行動をとれば経営理念や行動指針に合致するのか」といった倫理感や規範であったり、部門業績がどのような点で評価されるかといった業績管理項目が原因の一部となっていることが考えられる。

さらには、「自分がどうすれば高く評価されるか」といった社員個人に対する人事考課項目も深く関連し、これらの要因が複合的に絡み合って今の風土や行動・意識に帰結しているのであろう。

そういった要因を一つずつ見極め、人の行動や意識の変革を促すように制度や仕組みを見直していくといった地道な検討作業を行うのが肝要である。

この点は、組織体制(ハード)と対をなす、前述①のソフト面の見直しの対応施策と重なる面が少なからずあり、組織との関係性も決して小さいとは言えない。

④ないものねだりをやめる

経営課題を解決するための施策を考えていくと、「当社にはそれを遂行できる人材がいない。人材不足である」といった壁にぶつかることがある。

A社の組織体制の詳細検討の際にも、「このような人材が想定できないので、この組織を置くべきではない」「できない人が担当しても自然とできる範囲の業務になり、現状と同じになる懸念がある」との声があがり、そこから施策への展開につながらず、検討が行き詰まったことがあった。

いわゆる、ないものねだりに陥ることが多い。

“人材がいない”あるいは“人材不足”で止まるのではなく、現在の人材を前提とした時の工夫と、どのようにすればできる人が育つかといった観点で考えなければならない。

人には得手不得手、長所短所があり、組織の求める役割や業務の遂行に対して十分に能力を発揮できていない人材も当然生まれる。

管理職層は自分の管掌範囲にある人材がパフォーマンスを十分に発揮しているか、どんな仕事であれば部下が能力を発揮できるか、能力とポスト・仕事が合致しているかという点を注意深く観察する必要がある。それを踏まえた上で、どのようにその人材を活かすか、あるいはどんな能力を身につけ強化してもらいたいかを中長期的に考えていかなければならない。

もちろん、これは現場の一部門だけで行うことではなく、人事部や会社の人材育成方針とベクトルを合わせ、全社的に取り組む事項であろう。

日本全体の労働人口推計から考えれば、人材不足を嘆くよりも、現在の社員のパフォーマンスや能力をどう向上するかを考えて、人材投資していくことが重要となってきているのは明らかである。

参考文献:「組織デザイン(日本経済新聞出版社、沼上幹著)」