今月の視点

デジタル技術を活用して顧客情報基盤を築き上げ、営業活動の効率と品質を高めて進化させる。こうした営業改革への意思をもって、営業支援システム(Sales Force Automation。以下SFA)を導入する企業が増えている。

しかし、SFAを導入したものの、運用に苦労しているという企業が多い。「営業情報が登録されない」「登録した情報が活用されていない」「投資・費用に見合う効果が得られない」といった悩みを、導入担当者の方から伺うことが多い。

こうした運用不全の状態を長引かせてしまうと、現行運用を変えることへの抵抗感が強まり、営業改革への壁がさらに高くなる。運用不全に陥った時は、素早く原因を特定し、対策を講じるべきである。できれば導入前に、その芽を摘んでおきたい。

今月は、SFAの運用不全を回避し、経営の意思を確実に実現するための方策を考えてみたい。

1 SFA(営業支援システム)の概要

(1)SFA活用の狙い

SFAを導入する企業の多くは、その活用を通じて、次のような営業改革の実現を企図している。

①標準化

属人化しがちな営業活動を標準化し、どのような担当者でも一定水準の顧客対応をできるようにしたい。

②効率化

営業に付随する業務を減らし、顧客との対話や提案など実質的な営業活動時間を増やしたい。

③進化

デジタル技術・データを駆使した新たな営業手法を開発し、販売機会を最大化したい。

(2)主な機能

SFAは多くの機能を備えているが、主な機能は以下の3つに集約される。

①営業情報を登録し、データとして蓄積する機能

顧客の基礎情報、商談で得た情報等を登録し、データとして蓄積する機能を持つ。こうした情報は、SFAを導入しなくても日報などの形で記録することはできる。しかし、全社統一フォーマットで情報をデータ化し、後述②と③の機能を享受することがSFAの利点といえる。

②情報をわかりやすく可視化し、共有できる機能

「重要案件の商談履歴と進捗状況」「顧客担当者が訪問前に確認すべき情報や履歴」などの情報を、即時に検索して把握することができる機能を持つ。成果を上げている営業社員の活動実績を確認し、学習材料とすることもできる。

こうした情報環境を整えることによって、営業管理者が現状をより早く正しく把握して施策を立てる材料を整えるとともに、属人化の解消、営業ノウハウ共有化も期待される。

③最適な営業活動を促進する機能

例えば、営業担当者が一定期間訪問していない顧客や、潜在的な見込み客をリストアップし、営業担当者に活動を提案する機能を持つ。

こうした機能をうまく活用することができれば、管理業務の削減に加え、顧客対応水準の底上げも期待される。

(3)開発形態

SFAの開発形態には、次のような選択肢がある。

①既製品の導入

システムベンダーが提供するパッケージ製品やクラウドサービスを選択・導入する、最も広く普及している形態。

多くの製品があるため、自社業務との適合性と投資・費用の合理性をよく確認して選択する必要がある。

②委託開発

自社独自のSFAを、ベンダーに委託して開発する形態。独自の営業スタイルで成果を上げている会社は、この形態を採っていることが少なくない。

開発時には、システム要件の設計と開発マネジメントを綿密に行う必要がある。

③自社開発

自社独自のSFAを、自社で開発する形態。自社に豊富な開発人材を擁している場合や、要求機能が限られている場合に、この形態が採られる。ノーコード開発ツールで開発する例もある。投資・費用は大幅に抑制できる。

(4)導入後の課題

SFA導入後に、次のような状況に悩まされることが多い。

・ 顧客・営業活動の情報が登録されない

・ 登録したデータが活用できていない

・ 投資・費用に見合う効果が出ない

こうした運用不全の状態は、時間がたつほど常態化し、改善が難しくなる。運用を阻害している原因を特定し、速やかに打開策を立て、実行するべきである。

2 A社の事例(SFA導入後の運用不全を打開した事例)

(1)A社の状況

A社は、製造用機械部品の専門商社である。営業担当者が担当顧客を定期訪問してニーズを発掘し、数回の商談を経て成約に結びつけるという営業スタイルをとっている。営業社員一人が担当する顧客数は多く、エリアも広い。訪問時の対話の質と時間の使い方が業績を左右し、個人ごとの業績格差は大きい。

A社が扱う製品市場は拡大基調にあったが、業績は伸び悩んでいた。社長は異業種からスカウトした人材を営業部長に登用し、業績向上を託した。

着任した営業部長は、まず営業情報を可視化することが重要と考え、SFAの導入を起案し、承認を得た。

一気呵成にSFAを導入したが、導入後の運用は惨憺たる状況になった。これまでの営業日報が継続使用され、一部の営業社員がそれをSFAに再入力しているだけという状況だった。登録したデータは全く活用されていない。

この状況を問題視した一部の役員は、「高額の使用料を払っているが、何も生み出していない」と役員会で強く非難した。

こうした状況を見かねた社長は、SFAがうまく運用できない原因を特定し対策を検討するための臨時プロジェクトチームを発足した。これを機に、営業活動の実態をしっかりと把握し、公正な提言をしてもらいたいとの期待を込めて、プロジェクト管理を中立的なコンサルタントに依頼した。

(2)現状調査

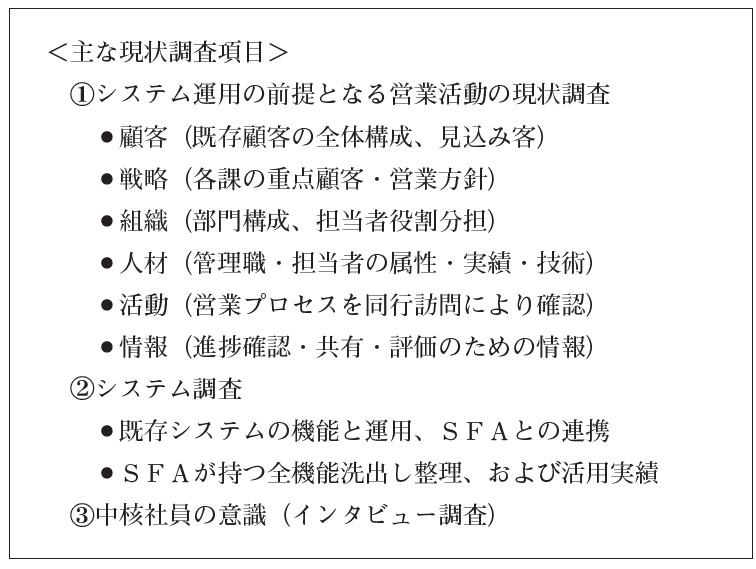

社長の命を受けたプロジェクトチームは、下記の項目を総合的に調査し、運用不全の原因を探った。

調査の結果、SFAの運用不全の主な要因は、以下の3点にあることがわかった。

①顧客情報の二重化

顧客の基本情報が正確に早く更新されることが、SFA運用の前提だが、A社ではその前提が整っていなかった。

A社の既存システムの中にも、顧客情報を管理しているシステムがあり、SFAが管理する顧客情報と一部項目が重複していた。既存システムとSFAのデータ連携はされていない。システム担当者は、 顧客情報の登録・変更申請を受けると、 SFAを含む複数のシステムの顧客マスタを更新しなければならない。その更新は既存システムが優先され、SFAの顧客情報更新は後追いになり、遅れ、漏れ、間違いが頻発していた。こうした時はデータ登録や活用も停滞してしまうため、営業担当者は徐々にSFAの活用から離れていった。

②情報の登録負荷

SFAには、訪問・商談の都度実績を入力する機能がある。その入力項目が多岐にわたり、多くの時間を要し、実質的にPCでしか入力できない仕様になっていた。営業社員は訪問後に帰社して1日分をまとめて入力しなければならないが、多くの顧客を訪問するA社の営業社員にその負荷は大きすぎた。

③必要性の認識欠如

運用不全の最大の要因は、多くの営業社員が、SFAを導入し、都度詳細に情報登録することの意義を理解できず、納得していないことにあった。

A社の営業は担当顧客を個人ごとに割り当て、結果で評価するマネジメントをしていた。営業情報やノウハウを共有する風土はなく、多くの社員は「手間をかけて営業情報をシステム登録して何になるのか。単なる上司報告なら営業日報で十分ではないか」という思いを抱いていた。

さらに、インタビューでは以下のような率直な意見も聞かれた。

・ 会社としての営業方針はなく、完全に個人任せ。訪問しやすい顧客しか訪問していない社員もいる。

・ 担当顧客・エリアは長く変わっていない。大変な人もいるし楽な人もいる。今の組織が最適とは思えない。

・ どういう営業行動をとるべきか。よくわからない。

以上の調査結果を聞いた社長は、次のようにコメントした。

・ 問題の根は想定以上に深い。システム以前に、これからの営業の方針・組織・活動のあり方を明確にすることから始めなければならないのではないか。

・ 営業効率を高め、顧客対応品質を底上げし、さらには時代に合わせて営業スタイルを進化させなければならない。SFAはそのための道具の選択肢のひとつにすぎない。

・ これからの営業を見据えた時、SFAは本当に必要なのか。必要な場合、どのような機能をどう活用すべきなのか。主体的に、突き詰めて考えてほしい。

(3)対策

社長の指示を受け、プロジェクトチームは下記の段取りで調査・検討を進めた。

①営業活動の追加分析(実質活動利益の算定)

②営業方針・組織・活動基準の明確化

③SFA活用方針と要求仕様の設定

④手段の選択

⑤再開発・再導入

以下に、結果の要旨を記述する。

①営業活動の追加分析(実質活動利益の算定)

プロジェクトチームは今後の方針・組織・活動基準の検討材料を得るため、営業活動の追加分析を行った。顧客別の営業実績工数を調べ、金額換算して費用計上した“実質活動利益”を顧客別に算出し、現在の営業時間配分、営業組織の最適性を検証した。

この結果、特定セグメントの顧客に利益が集中し、4割程度の顧客の実質活動利益はマイナスという結果になった。

②営業方針・組織・活動基準の明確化

プロジェクトでは、上記①の結果をもとに、顧客ごとの時間配分方針を再検討した。全ての顧客を、業種・用途タイプ・売上規模等の軸で分類し、分類ごとの「最適訪問頻度」を設定し、基準化した。

この「最適訪問頻度」をもとに、最適営業要員数を算出したところ、現営業要員の8割の人員で通常の訪問活動はできるという結果になった。

A社は、この結果を基に組織再編をはかった。訪問営業要員を減らし、その要員を新設した営業支援部門に再配置し、デジタルマーケティング業務などインサイドセールスの強化に振り向けた。

プロジェクトチームはさらに、これからの営業活動の基本プロセスと営業社員一人ひとりがとるべき行動を集中検討した。設定した最適訪問頻度と新組織体制を前提とし、最新の顧客動向と優良社員の活動内容の分析結果に基づいて、これからのA社の営業のあるべき姿を話し合った。次世代を担うエース級の社員同士が活発に議論を交わして検討を進めた。

検討結果は、「営業活動基準」としてとりまとめられ、情報共有に関する行動も盛り込まれた。

③SFA活用方針と要求仕様の設定

プロジェクトは、改めてSFAが必要かどうかを協議した。その結果、「営業活動基準」を実践するためには、SFAを有効活用すべきであるという結論に至った。

その上で、基本行動を円滑に進めるために、「具体的にどのようなシステム機能が必要なのか」を改めて集中討議し、結果を「SFA要求仕様書」としてとりまとめた。

④手段の選択

プロジェクトは、作成した「SFA要求仕様書」で定義した機能を、現行SFAが具備しているかどうかを確認した。その結果、現行のSFAに構造的な不適合はなく、改修を施せばほぼすべての要求仕様を現行のSFAで実現できることが分かった。現行SFAを改修し、継続利用する方針を社長に上申し、承認を得た。

要求仕様で設定した機能だけを利用することを前提に、 SFAの利用契約を見直し、不要な機能の利用契約はすべて解消した。この結果、大幅に定額費用は削減された。

⑤再開発・再導入

要求仕様書に沿って、以下のシステム改修が行われた。

・ 既存システムとSFAとの連携開発を行い、顧客情報の二重化を解消

・ 営業活動の情報を、1~2分程度でモバイル端末で登録できるように改修

・ 営業社員が、訪問前に短時間で顧客情報と取引実績を確認できる照会機能を新設

SFAの運用マニュアルを改めて整備し、全営業社員への研修を周到に行った上で、運用テストを実施した。テスト期間中に、営業社員から様々なシステム要請が出された。プロジェクトは一つひとつの要請を精査・確認した上で、機能改修を重ねた。この結果、SFAの使い勝手は向上していった。

(4)その後

再稼働から1年が経過し、SFAはすべての営業社員が活用する、なくてはならないツールになっている。

再導入時に設定した要求仕様に定義していなかったデータ分析機能、AIによる訪問提案機能も活用されている。

営業の行動基準が明確化され、営業社員の迷いはなくなった。プロジェクト後に定期的に実施している顧客調査結果での評価は向上し、業績も好調に推移している。

3 B社の事例(SFA導入前に運用不全の芽を摘んだ事例)

(1)B社の状況

B社は食品製造業を営んでいる。長く自社ブランド製品を製造していたが、5年前に就任した社長が大手小売業とのOEM製品製造契約を獲得したことを機に、急速な成長を遂げた。

B社が急成長した要因のひとつに、営業力の強さがあげられる。多数の新規営業担当者を採用し、顧客対応だけでなく調達を含めた権限を大幅に付与した。これによる商談での即時判断・業務スピードが、顧客企業担当者から高い評価を受けていた。

しかし近年、ある事件が発生した。ある営業担当者が顧客と共同開発した製品の受注を見込んで原料を先行調達したが、想定した受注量に至らず、大きな損失を被った。営業責任者は、その状況を把握できていなかった。

この事件を機に、役員会では決裁権限の見直しが議論された。しかし、営業担当者の権限を狭めることがB社の強みを削いでしまうことが懸念され、議論は紛糾した。結果として、商談内容を記録し、上位層や経営トップがこの内容を確実に把握できる仕組みをつくらなければならないという結論に至った。

この結論を受けて、社外取締役がSFAの導入を提言した。商談内容を各担当者にきちんと記録させ、上位層・経営トップがこれを確認・承認判断できる仕組みを築き、そのデータをきちんと蓄積しようという提案である。

社長はこの提案を受け、早速SFAを導入することを決め、情報システム部に導入を指示した。しかし、情報システム部は現行業務に忙殺され、営業担当者とのコミュニケーションもうまくとれず、遅々として進まなかった。

そこで社長は営業担当者から選抜した数名と情報システム部員をメンバーとするプロジェクトチームを組成し、中立的なコンサルタントにプロジェクト運営、パッケージシステムの選定・導入をリードしてもらうことにした。

(2)要求仕様の策定

プロジェクトチームはSFA導入によって実現する商談内容の記録・閲覧の業務手順や登録範囲、SFAに求める機能等を短期集中で検討し、要求仕様書として取りまとめた。

要求仕様はシンプルな内容となり、開発のハードルは低いとみられた。一方、多忙な営業担当者が都度情報を登録し、運用しきれる確信は得られなかった。B社はこれまで日報を作成して報告する文化が根付いていなかったことも、不安要素になっていた。

(3)運用不全リスクの事前検証

「SFAを導入しても情報が登録されない」という事態を避けるため、導入前に登録テストを実施することにした。

既存のグループウェアに付帯しているツールを用いて、要求仕様書に沿って簡易な記録用システムを作成した。一定期間、営業担当者がこれに商談内容を記録し、上位職が確認するテストを、通常業務と並行する形で実施した。プロジェクトメンバーが日々入力・確認状況を監視した。

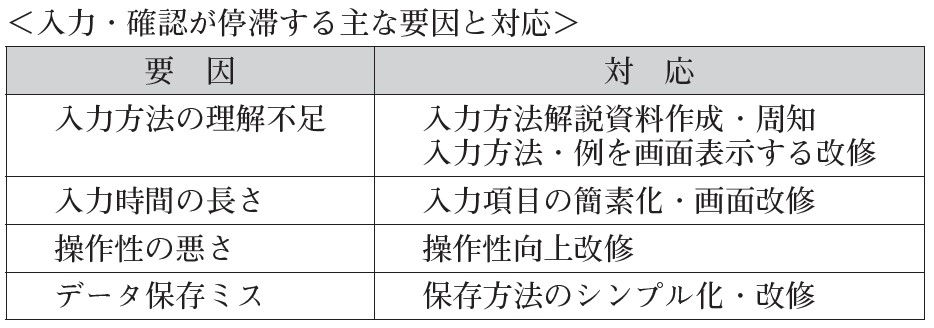

テスト実施当初は、入力・確認が滞る事象が多く発生したが、日々停滞事象内容とその要因を確認し、必要な対応をとった。

プロジェクトメンバーのきめ細やかな対応が奏功し、1か月ほどのテスト期間ではほぼ入力は定着し、うまく運用できる確信は得られた。

(4)手段の選択

運用の確信が得られた時点で、プロジェクトは実績ある複数のSFAパッケージを候補として、そのパッケージを販売している各ベンダーに、要求仕様書に基づいて整備した提案依頼書を提示した。提案依頼書には、要求仕様をどれだけ具備しているかが把握できるように、提案書の記述仕様を詳細に定義した。

提案依頼から約1か月後、各ベンダーから提案書が提出された。

プロジェクトチームは提案書に記載されている「パッケージ機能」と「要求仕様に定義した必要機能」を照合し、機能の充足度を比較した。

品質・納期・価格に関する情報を整理して意思決定材料を揃え、トップマネジメントとプロジェクトメンバーでベンダー選定に関わる集中協議を行った。

いずれの提案も初期投資は抑制されているが、継続的に発生する年額費用が論点になった。いずれのパッケージも豊富な機能を備えていたが、要求仕様で定義した機能はその一部にすぎず、明らかに過剰装備といえた。

数回の集中協議の結果、B社はSFAの導入手段として、パッケージを選択することを止めた。登録テストで作成した自社システムをベースに必要機能を追加し、継続利用することにした。パッケージ費用・導入負荷が要求仕様に対して適正ではないこと、自社開発が可能な要求仕様であったことが判断の決め手になった。

グループウェアで営業情報を登録・共有できる環境を即時に整備し、操作教育・運用教育・運用テストを周到に行い、本番稼働を開始させた。

(5)その後の状況

稼働後速やかに商談登録を開始し、プロジェクトチームが運用状況を監視しながら、ルール補正等を数カ月行い、現在では日々確実に商談内容が登録・確認されている。

一時頻発した事件は、その後発生していない。

4 留意点

(1)運用不全の芽を早く摘む

SFAを導入した後、うまく運用ができず、期待していた効果を得られない時は、速やかに原因を特定し、原因に応じた解決策を講じるべきである。この状態が長く続けば続くほど、現行業務が常態化し、期待も薄れ、打開が難しくなる。

できればB社のように、SFAの選定・導入の過程で運用不全の芽を摘んでおくことが望ましい。

(2)営業活動を点検し、行動基準を明確にする

SFAの運用不全の原因は、「システム以前の問題(運用の前提未整備)」と「システムの問題」に大別される。A社のように、多くの運用不全はシステム以前の問題がその要因になっている。

SFAの運用は、営業戦略、営業組織、営業人材、情報管理という営業活動が全ての前提になる。

SFAの導入時に設定する、入力機能、共有・蓄積するデータ、活用機能等の要件はこうした要素を前提に設定される。

A社のように、これらが明確でない状態、確信が持てていない状態、合意できていない状態は、SFAの運用不全を引き起こす大きな要因となる。

運用不全に陥った時は、まず営業実態を点検してみるとよい。自社営業の現状を詳らかにし、論を尽くしてこれからの営業のあり方を描き、可視化する。そして、これを実践するためにSFAをどう使うかを明確にできると、SFAは営業改革の強い武器になる。

経営者の期待は、営業を効率化し、属人化を排除して営業力の底上げをはかり、環境に合わせて営業を進化させる営業改革である。SFAはその手段にすぎない。

長年続けている営業活動を変えることは、想定以上に難しい。徒に変えればよいものでもなく、変えるべきでないこともある。SFA導入を機に、最難関の経営テーマともいわれる営業改革の解決をはかっておきたい。

(3)最高ではなく、最適な手段を選択する

A社は、既存のSFAに的確な改修を施し、契約形態を見直したことによって状況を打開し、費用も大幅に削減した。B社は選定段階で要求仕様の実現手段を突き詰めた結果、開発手段自体をパッケージから自社開発に変更し、円滑に運用している。

実績あるパッケージ製品の中には、巨額の投資をして、極めて多彩の機能を備えている製品もある。しかしこうした製品は使いこなす難しさもあり、価格もハードルになる。最高のシステムが、自社にとって最適とは限らない。

冒頭で紹介した通り、SFAの開発手段には複数の選択肢があり、パッケージも無数の製品がある。こうした中で最適な手段を選択する鍵は以下の二点にある。

①要求仕様

運用不全を打開したいずれの事例にも共通しているのは、自社がシステムに求める要求仕様を明確にし、実現手段を突き詰めた上で、導入するSFAを選択したことである。

SFAを活用して何を実現するのか。どう業務を変え、どのような効果を得るのか。突き詰めて具体的な形にする。これからの営業活動を実現するためにシステムに求める機能を具体的に定義し、要求仕様としてドキュメントに取りまとめる。こうして作成した要求仕様書を基準として、確実に開発手段の選択を進めていけば、開発手段や製品の選択ミスは回避できる。さらに、要求仕様の検討を通じて、確実にSFAを活用する意識が醸成され、運用の土台が整う。

②投資・費用の合理性追求

言うまでもないことではあるが、要求仕様の対価として、妥当な水準を冷静に判断するべきである。初期投資に加えて、社員増などによるライセンス数も考慮に入れた将来の費用負担を試算し、投資・費用の合理性に関する合意形成と意思決定をした上で、導入をすすめるべきである。さらに導入後の運用段階でも、SFAへの投資・費用の合理性は都度確認しておきたい。

「投資・費用を上回る効果を得る」という意思が、運用不全の打開と営業改革の実現に向けた強い推進力になる。