今月の視点

年齢別人員構成のひずみ、人手不足、採用難等、多くの企業が人員構造に係る問題を抱えている。とくに重要な経営課題の一つになっているのが、高齢社員のより一層の活躍を支える環境の整備である。

人口構成や年金財政の将来予測を背景に、より高い年齢まで働ける場を確保してほしいという社会的要請も強まっている。

現状では、定年後再雇用制度で対応している企業が多く、再雇用契約への移行と同時に給与水準が大幅に低下し、高齢社員の仕事への意欲が下がっている状況が少なくない。

一方で、定年のない企業や、定年を60歳よりも高い年齢に設定した企業の構成比が年々高まっている。

定年延長の検討は、高齢社員の職務と処遇を最適化し、会社全体の士気を高めるために重要な事項である。定年延長を検討する際の要点を考えてみたい。

1 A社の事例

(1)年齢構成上の問題

中堅企業のA社は、ここ10年程の間、事業面では順調に業績を伸ばしていたが、組織・人事面に目を向けると年齢別人材構成に大きなひずみを抱えていた。

50~54歳の人員数が最も多く、この年層が全員60歳の定年に到達する10年後には、60歳以上の高齢社員の構成比が現在の6%から21%へと拡大する。A社では、定年年齢の60歳に到達した社員は、希望すれば定年後再雇用制度に基づいて契約社員として継続して働くことができる。しかし、契約社員に移行すると給与水準が大幅に下がり、士気が低下することが多い。10年後、約5人に1人の割合で仕事への意欲が減退してしまう状況は回避しなければならない。

一方、45歳未満の人員数が少なく、管理職の候補者が今後減っていくことが懸念された。キャリア採用で30歳代・40歳代の人員を補おうとしているが、目標とする採用者数を確保することはできていない。新卒採用・キャリア採用ともに同業他社と比べて採用競争力が劣っているわけではないが、厳しい採用環境にある。

このような年齢構成上の問題は、今後の会社組織をどう維持していくかにも影響しかねないため、人事部の企画スタッフをメンバーとするプロジェクトチームを編成して検討することになった。

(2)状況の分析

プロジェクトメンバーは、すでに人事部内で試算していた今後20年の年齢別人員推移については認識を共有していた。さらに、状況を具体的に把握するために、いくつかの定量分析とインタビュー調査を行った。

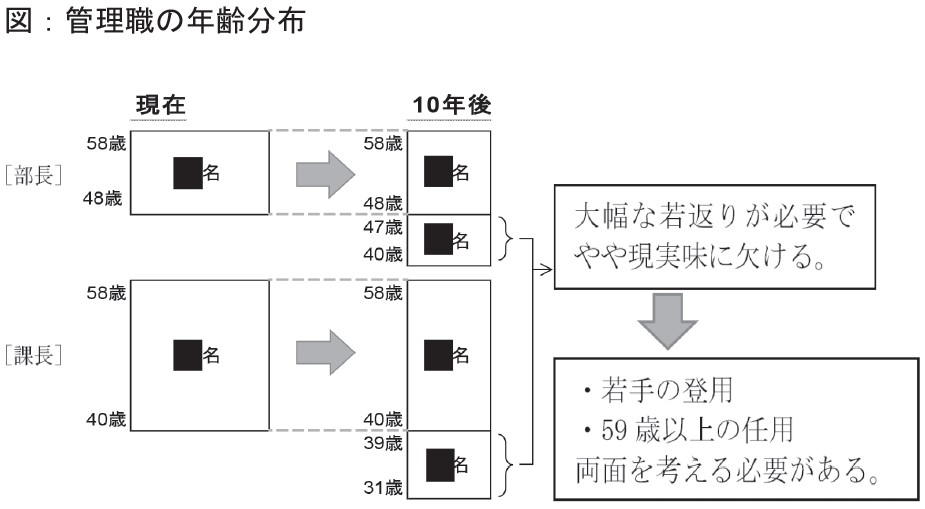

①管理職の年齢分析

以下を主な条件として今後の管理職の年齢分布を試算した。

・ 役職定年時期を現行と同じ58歳到達の年度末と仮定

・ 各年齢層の人員に占める管理職の比率は現状と同じとする

・ 現在の管理職総数は変わらないと仮定

・ 現在管理職が存在する年齢の管理職数合計が、総数に満たないときは、さらに下の年齢から登用するものとする

試算したところ、今後10年間に管理職の適齢期に達する年齢層の人員が少ないため、10年後には大幅な若返りが必要になるという結果になったが、そこまで低い年齢からの登用は現実味に欠けると考えられた。

管理職登用年齢をある程度早めるとともに、管理職に登用できる人の比率を高めることや、59歳以上の任用も考えるべきであるとプロジェクトチームは考えた。

②人件費推移の分析

プロジェクトチームは、年齢別人員構成の推移に、年齢層別の平均年収等を加味して、今後20年の人件費総額の推移を試算した。

人件費総額は、しばらく緩やかに上昇を続けるが、ある年度から急速に低下するという結果になった。これは、年齢構成上のボリュームゾーンである現在の50歳代前半の社員が正社員である間は平均年収が上昇を続けるが、60歳に達して再雇用契約に移行した人数が増えるに従って平均年収が大きく下がっていくことによる。

このことは会社の収支を好転させるメリットのようにも見えるが、 年収が低下して仕事への意欲が低下した人が、 5人に1人の割合になっている状態は、定年前の年齢層への士気にも影響することが懸念された。むしろ、収益に対して人件費総額に余裕が生まれる可能性があるなら、それを人材の活力向上に活かすべきであるとプロジェクトチームのメンバーは考えた。

③部門別の状況分析

プロジェクトチームは部門別の分析も行い、主に以下のような違いがあることを確認した。

・ 営業部門・技術部門では35~44歳の人員が少なく、上の年齢層の活躍が必要

・ 管理部門では40歳以上が多く高年齢化が進行している

等

④高齢社員の活躍に関する社内の問題意識の聞き取り調査

高齢社員が所属する部門の部門長、高齢社員に該当する人とその予備軍の一部を対象に、インタビュー調査を行った。以下が代表的な意見である。

・ ポストオフ前後、再雇用前後で、ほぼ同じ仕事をしているケースが増えている。それぞれの時点で給与が減額になることが納得されにくい。

・ 数は多くはないが、技術者がより給与の高い同業他社に引き抜かれている。

・ ポストオフ後と定年後に、それぞれ給与が下がることは、先輩に聞いて以前から知ってはいるが、具体的にどのようなことを任され、いくらの給与になるのかが見えず、仕事でもプライベートでも人生設計しにくい。

・ 前からぼんやりとはわかっていたことだが、定年の半年くらい前に「こうなります」と具体的に言われ、処遇が下がることを実感し、モチベーションも下がった。

・ 高齢社員に残ってもらいたいのか否か、会社の方針が見えない。社会全体の動向を考慮すれば、活躍を促進する環境を整えるべきではないか。

これらの意見を踏まえ、現行の人事制度の運用状況を確認するとともに、高齢社員の職務分担・評価における期待水準・処遇等の実態を追加調査して裏づけを取り、課題認識を整理した。

(2)改善方針

状況を具体的に確認したプロジェクトチームは、あらためて経営全体を見渡し、対応方針を検討した。

過去10年で業績が回復したことに伴い、労働分配率も下がり、他の収支条件を勘案しても、今後は人的資本への投資をある程度積極化しても良い状況といえる。

今後さらに業容を拡大するために必要な人材を確保・育成していかなければならないが、採用の競争環境は厳しい。キャリア採用は新卒採用よりも不適合の割合が高く、人事関連コストの増加要因になっている。

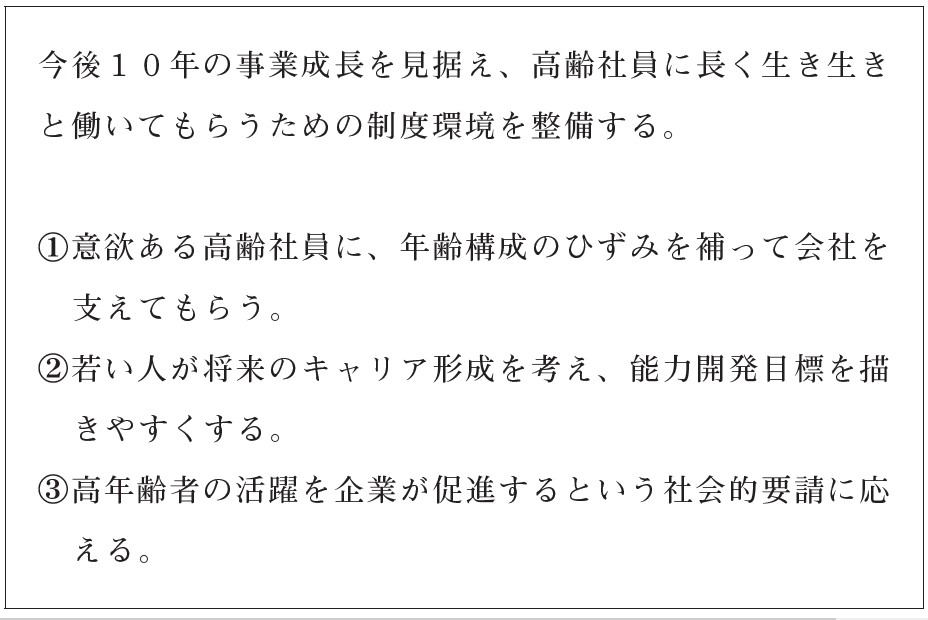

これらを考慮すると、今後増加する高齢社員には、これまでの当社での経験・蓄積を生かし、より一層活躍してもらうことが基本的な方向性になる。このような考え方で、プロジェクトチーム内は合意に至り、改善方針を次のように整理した。

(3)新制度の基本構想

プロジェクトチームは、改善方針に基づいて整備すべき制度内容の具体的な検討をすすめた。

処遇の大幅な変化で意欲低下を招きやすい再雇用制度を見直し、職務・処遇が極端には変化しない定年延長を導入することにし、制度の基本的な枠組みを以下のように整理した。

[新制度の基本的枠組み]

1)職系

①60歳以降を専任職(仮称)とする。

②専任職には職務グレードを設け、高齢社員層の多様な働き方に対応する。

ただし、煩雑にならないよう違いが明確な4段階とする。

③役職定年を原則60歳とする。(例外あり)

2)給与

①専任職の基本給を職務グレードに応じた職務給とする。

②年収に占める賞与の割合を大きくする。

③一部手当につき支給目的に照らし専任職は対象外とする。

→職務が同じなら年収水準は現行ポストオフ前の約X割

定年延長に伴う制度改定で60歳以上の給与水準が現行より上昇する見込みとなるが、改定後の労働分配率は業種平均と比較して妥当な水準であることを確認した。

プロジェクトチームは担当役員の了承に基づき、基本構想について役員会の承認を取り、制度の具体的な設計に進んだ。

2 定年延長の主要論点

(1)高齢社員の職務と処遇

高年齢層では、本人の健康や家族の介護等の事情により、希望する働き方に個人差が出やすくなる。担ってもらう職務の違いも顕著になることを踏まえ、職務の種類と処遇水準とを一体的に検討することが肝要である。

一般的な高齢社員の職務のイメージは、以下の4種類程度に区分できることが多い。事例のA社が設定した4つのグレードも概ね以下と一致している。

①管理職の継続

②旧定年年齢(以下、便宜上60歳とする)前と同じ仕事

(管理職以外の営業・技術・技能・企画・管理)

③知識・ノウハウを活かし、やや負担を軽減した仕事

④定型的・補助的な仕事

ただし、高齢社員の急増が見込まれる状況では、「負担を軽減した仕事」「定型的・補助的な仕事」の必要人員には限度があり、60歳以前と同じ仕事をしてもらわないと組織が回らなくなるケースが多い。

管理職を含め、60歳以前と同じ仕事を担当する場合には、同一労働同一賃金の観点で、給与項目ごとの水準の説明に合理性が求められる。

(2)働き方

①選択定年

多様な働き方を推進するにあたり、定年年齢を60歳から65歳の間で選択できる選択定年制を導入する例がある。これについては、該当する期間の退職に際し、定年と本人都合により退職給付に違いがないようにすると、選択定年を設ける利点は限定的になる。ねらい、煩雑さ、わかりやすさを考慮して判断することが望ましい。

②勤務形態

高齢社員は、自身の健康、家族の介護、その他の事情が生じやすいため、短日勤務、短時間勤務、テレワーク等の勤務形態を用意することが有効な場合がある。一方で、そのような勤務形態がとれる仕事は限られる場合も少なくない。取引先との接点など、事業運営への影響を勘案して判断する必要がある。

③勤務地

高年齢期に居住地を安定させたいという社員のニーズを汲み取り、高齢社員の一部を勤務地限定とする例がある。ただし、人事異動の制約になりうることがあるため留意が必要である。

(3)キャリアプランとスキル習得

A社の事例にもあったように、高年齢期にどのような職務・処遇になるかについて、上司や先輩の話からぼんやりとは知っていても、実際にその時になって具体的内容を実感して士気が下がるということがよくある。

定年延長への移行にあたっては、高齢社員の士気をより高めるために、担当職務と処遇の納得性が大切である。とくに、管理職からの離任や職種転換を伴う場合は、その後の職務を担当するにあたっての心構えやスキル習得を、事前に行っておいた方がよい。

社員に高年齢期の働き方をイメージし準備してもらうために、例えば、一定年齢到達時にキャリアデザイン研修を行い、将来の働き方について人事部門と社員が個別に話し合う等の施策が重要な意味を持つ。

(4)降職制度

定年延長で不安視されやすいことの一つに、高齢社員の役職者が増加し若手・中堅層の役職登用が遅れ、優秀な人材の士気が低下しないかという点がある。

対応策として、降職の基準を明確にする制度の導入を検討することが多い。役職定年制、役職任期制のほか、一定の年齢または在任年数に到達した時の評価で継続可否を判定する制度等がある。

一定年齢で強制的に降職する制度は基準が明確だが、例外をつくることで形骸化することがあるため、留意が必要である。

評価により継続可否を判定する場合には、評価の納得性とサクセッションプラン(後継者配置育成計画)の用意が要点となる。

「年功的な運用が変えられるか」「年層別の役職候補者数がどのように推移しそうか」等、自社の役職任用に関して予想される今後の課題を見極めたうえでの対応が必要である。

(5)生涯給与

①給与カーブ・生涯給与

定年延長にあたっては、一部の高齢社員の給与水準を高くすることが多いため、人件費増を抑制するために、給与カーブを再検討することがある。

その際、生涯給与への影響を勘案するが、生涯給与の設計は高齢社員だけでなく、幅広い年齢層の社員の士気に配慮する必要がある。たとえ生涯給与が増える前提で設計しても、若手・中堅の水準を抑制しすぎると、その年層の士気低下につながり、全体の生産性にも影響する。

給与制度全体を点検することになるため、これを機に高齢社員の処遇以外の課題も押さえ、対応の優先順位づけをして、基本給・諸手当・賞与・退職金を総合的に検討する必要がある。

②退職給付

定年退職の年齢を変える場合には、退職給付の支給年齢も変わる。これに伴い水準を含めて退職給付をどうするかが大きな論点の一つとなる。見直しは高年齢層の生活設計に影響することがあるため、移行措置を含めて丁寧な検討が不可欠である。

(6)人件費方針と対策

高齢社員の人事制度見直しは人件費の増加につながることが少なくないため、増加の許容範囲の考え方を設定しておくことが望ましい。

例えば、労働分配率等を活用し収益力との関係で人件費水準のガイドラインを設けること等が考えられる。

合わせて、リスク低減の観点から人件費の増額をできるだけ抑える方策を検討しておく必要がある。

[人件費増を抑える方策例]

①人員政策・採用人数の見直し

②手当類・福利厚生費の見直し

③給与カーブ・生涯給与の検討

④給与原資と評価による配分の決め方の検討 等

とくに、人員政策・採用人数は重要である。厳しい人材獲得競争の時代にあって、期待通りの人材を欲しい数だけ採用できないリスクが高まりつつある。経験豊富な高齢社員の活躍を積極的に促進することで、採用リスクを抑えるという視点を持つことも大切である。

(7)制度移行の時期

定年延長に係る諸施策は、実施時期が重要である。新制度に一気に移行すると急激な人件費増加を招くことがある。また、制度変更前後の年収の差額が大きいと、不公平感が出やすくなる。役職定年制についても、導入時期と人員構成、運用傾向によって、かえって若手の登用の遅れを招くことがある。

これらのことを考慮して制度移行の時期と移行措置を検討することが不可欠であり、たとえば、以下のような方法を必要に応じて取り入れることが考えられる。

・ 新制度を適用する社員の年次を決め、適用対象者の範囲を段階的に広げていく

・ 新制度の水準を「目指す姿」と位置づけて、段階的に近づけていく

定年延長は会社全体の士気に係る重要な経営課題であり、方針を明確にし、各種論点に関して調和のとれた環境整備を行うことが肝要である。