今月の視点

海外展開を果たしたものの、思うように成長軌道に乗らず、打ち手に迷いが生じてしまうことがある。

海外の異なる文化、商慣習、顧客や市場の特性に直面すると、現場の手応えも曖昧になり、どこに問題があるのか、なぜ成果が出ないのかが見えづらくなる。焦燥感から新しい施策を重ねても、次第に一貫性を欠き、取り組みが散漫になってしまうような悪循環に陥ることも少なくない。

そのような時には、一度立ち止まり、市場を見渡し、競合を見据え、自らの立ち位置を改めて捉え直した上で、現在の状況を踏まえて最も有効な戦い方を描くことが大切である。

今月は、ASEAN市場での苦戦を経ながらも、基本に立ち返って戦略を練り直すことで次なる成長につなげた2社の事例をもとに、海外戦略を再構築する際のポイントについて考えてみたい。

1 戦略再構築の基本手順

海外市場における日本企業の苦戦には、共通する特徴がある。それは往々にして「現地の実情を捉えきれていない」ことに端を発する。販売が伸びない原因は、競合の影響か、自社の製品力か、そもそも需要の在り処に対する認識が誤っているのか。そうした問いに明確に答えられないまま、なんとか状況を打開しようと闇雲に施策を先行させようとすれば、かえって事態は混迷することになりかねない。

このような時に必要なことは、現在の自社の置かれた状況を感覚ではなく、事実に基づいて体系的かつ客観的に捉えることである。

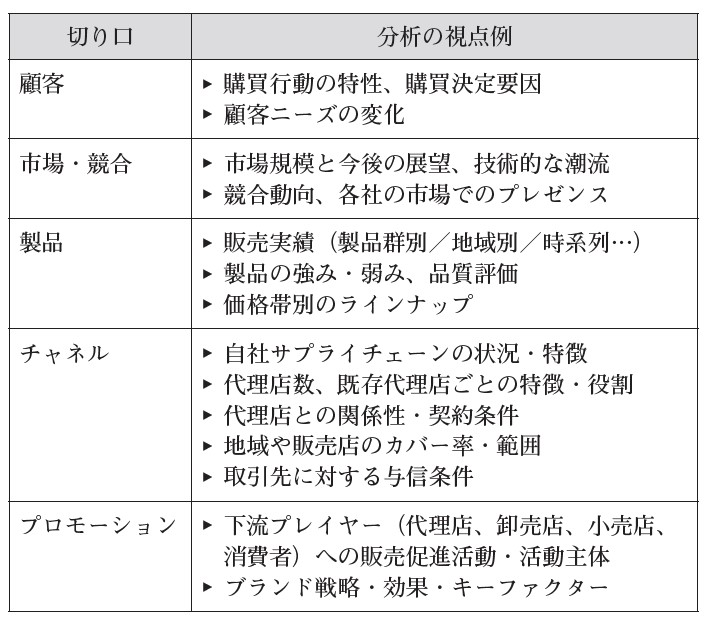

必ずしも高度で複雑な分析のテクニックや、奇抜なアイデア・視点が必要なわけではない。以下のようにそれぞれの視点から丁寧に分析を掘り下げていくことで、自社の立ち位置が明確になっていく。

このように、状況の整理を起点として、戦略の組み立てへと展開していく思考は、決して目新しいものではないが、実践的で信頼のおける方法である。

現場の感覚に頼り過ぎず、抽象論に逃げることもなく、地に足をつけて現実を見つめ直すことこそが、次の一手を見出すたしかな土台となる。

2 A社の事例

(1)成長の行き詰まり

産業機械向けの消耗部品を製造するA社は、日本国内で高精度・高耐久を強みとする老舗メーカーである。特に工場内での長時間の連続稼働が求められる産業機械に用いられる部品で高い信頼を得ていた。

インドネシアを次なる成長領域と見据えて、数年前に進出し、日系の産業機械メーカーへの納入実績を活かしながら、現地市場での拡販を目指してきた。

当初は、地場メーカー製品の耐久性不足や加工精度の低さが問題視されており、A社製品は「高品質・安心の日本製」という評価を受けて、一定の売上を確保していた。しかし近年では、価格・納期面で優位性を持つ地場メーカーが技術力もつけてきており、存在感を増している。こうした影響からA社の競争力は徐々に薄れており、主力製品の売上は低迷、在庫回転率の悪化も顕著になっていた。

営業担当者の報告からは「顧客が価格に敏感」、「そもそもブランドの認知度が足りない」といった要因が繰り返し挙げられたが、どれも確証を欠いたまま、セール実施や、知名度向上のための広告出稿といった打ち手が散発的に講じられる状況が続いていた。

しかし、一向に状況が改善する兆しはなく、社長は危機感を募らせていた。

「インドネシアの国産品の品質は年々良くなってきており、もはや品質だけでは差別化できない。顧客に選ばれる理由がなければ、どんなに良い製品を作ったとしても埋もれてしまう。

ここ数年、現地営業担当者からは「価格の高さ」や「知名度の低さ」を問題視する声ばかりが上がってくるが、果たしてそれが本質なのだろうか。どの顧客層が離れていっているのか、競合は何を仕掛けてきているのかといった実態が見えぬまま、目の前の数字を埋めようとセールや広告を打っても、根本的な改善、成長にはつながらない。

一度、立ち止まって、自社の置かれた状況を見つめ直す必要があるのではないだろうか。顧客ニーズや競争環境がどう変化して、その中で自社の立ち位置はどう変わってきたのか、そういったことが適切に捉えられていなければ、どんな戦略も絵に描いた餅になってしまう。過去の成功体験や、感覚に頼ることはやめて、現実をきちんと見つめ直す必要がある。」

社長は、日本本社、現地法人の双方からメンバーを集め、海外事業の総点検と戦略再構築に向けた社長直轄のプロジェクトチームを組成した。

検討推進にあたっては、ASEAN地域での戦略策定に定評のある経営コンサルタントにも参画してもらうこととした。

(2)現状分析に基づく課題の炙り出し

プロジェクトチームはまず、現場に根差した情報収集・分析に乗り出した。定量調査と定性調査を組み合わせ、製品販売実績や市場統計といった数値情報だけでなく、インタビュー等を通じて、代理店やユーザーの本音、競合に対する印象、選定基準の変化といった感覚的要素も丁寧に収集した。こうした一次情報に基づいた現場密着型の調査は、A社にとって「これまでは見ようとしていなかった現実」と向き合うきっかけとなった。

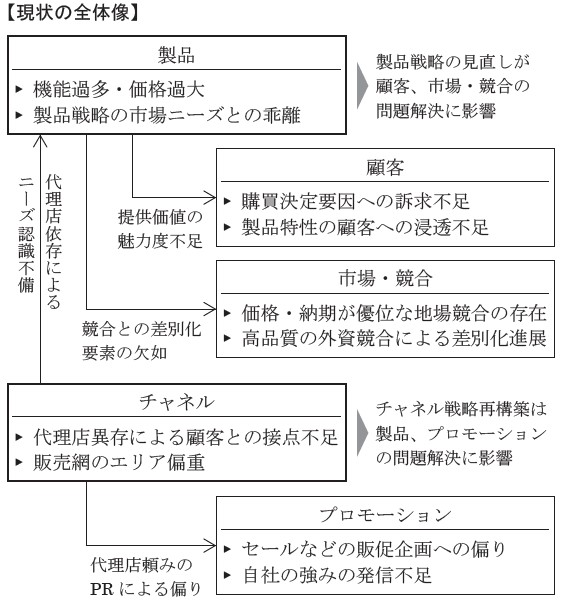

これらの調査内容をもとに、プロジェクトチームで徹底的な分析を進めていくと、以下のような状況が浮き彫りになった。

①顧客

エンドユーザーの購買行動や意思決定の実態を把握すると、調達部門と現場担当者の間で製品評価軸が異なることがわかってきた。例えば、現場では「耐久性」や「メンテナンス性」が重視されることに対し、調達部門では「価格」や「納期の安定性」が重視されており、A社製品の訴求ポイントが前者に偏っていたことで、調達段階で競合に切り替えられるケースが多く見られた。また、一部ユーザーからは「A社の製品は品質が高いと言うが、どこがどう違うのかわからない」という声も聞かれ、訴求不足が明らかになった。

②市場・競合

市場全体としては当社が強みを持つ分野の売上は増加傾向にあり、引き続き市場としては成長が期待できることが再確認された。一方、競合の動きを見ると、地場メーカーの価格・納期の優位性という脅威も然ることながら、高品質を売りにする外資系企業においても、現地に密着した納品後の稼働支援や保証制度の拡充など、より包括的なサービスモデルで差別化を進めており、市場での評価向上につながっていた。

③製品

プロジェクトチームは、販売データの分析に加え、現場でのインタビューを通じて、製品ごとの使用実態まで詳らかにしていった。その結果、従来は大きな強みと捉えていた機能性が、現場の使用実態からすると機能過多であり、ユーザーはコストパフォーマンスが良くないと感じていることがわかってきた。また主力製品の中にも、標準品として現地メーカー製と比較された際、価格以外の差異が認識されていないケースも多く聞かれ、差別化の不十分さも露呈した。プロダクトアウト的な機能・品質の追求ではなく、現地のニーズに合った製品戦略の必要性が明らかになった。

④チャネル

現地の販売代理店ネットワークを再整理すると、地域別・業種別のカバレッジに濃淡があることが判明した。長年、特定の代理店に独占販売権を付与してきた名残で、販売活動が実質的に1社依存の体制となっていた。この枠組みは一定の管理のしやすさをもたらした一方で、その代理店が強みを持たないエリア・業種に対しては、売上が明らかに伸び悩んでおり、特に新興工業団地など成長著しいエリアでの展開が十分に進んでいない様子はデータからも浮き彫りになった。

また、代理店の営業力に依存してきたことで、現場との接点が希薄化し、自社がエンドユーザーからの一次情報を得る機会がほとんどない状況を招いていた。

⑤プロモーション

販促活動の面でも、代理店への依存が顕著であり、セール開催などの販促活動が主体となっていた。競合他社は現地の展示会や業界団体主催のセミナー、実機デモなどを通じてエンドユーザーとの接点を増やしている一方、A社はこうした場への参加が限定的であり、結果として自社製品の強みをエンドユーザーに訴えかける機会自体を十分に創出できていなかった。

その後、認識されたこれらの状況に対して、どのように対処していくべきかについて、プロジェクトチームで議論を重ねた。

現地市場での存在感が薄れていた理由は、「価格」や「認知度」だけの問題ではなく、顧客のニーズや、市場の在り方が変容してきた結果であるとの共通認識に至った。

その中でも「製品」と「チャネル」については、生じている問題が、その他の問題と強く関連しており、影響範囲も大きいと考えられるため、優先して対応すべき主要領域と位置づけ、これらの領域の問題を解決するための戦略策定・推進を当面の優先課題とした。

(3)戦略の再構築

前述の課題認識に基づき、まず「何をどう変えるべきか」を明確にするための戦略策定に取り掛かった。

プロジェクトチームでは、製品訴求の再定義とチャネル戦略の再構築を軸に、それぞれについて実現可能性・インパクト・組織対応力の観点から検証を行った。

まず、製品については、主力製品の仕様を見直し、「機能過多を是正したマーケットニーズに応える製品」の導入を基本方針に据えた。従来の高機能・高品質・高価格のモデルに加えて、機能性を抑えて、現地の使用特性・価格感度に対応したラインナップを用意することで、調達部門への訴求力を高め、エンドユーザーに選んでもらえる機会の増加に軸足を置くことにした。

チャネルについては、現行の中核代理店との関係性は維持しつつも、異なる地域に対して強みを持つ代理店の活用を決めた。これにより、販売エリアの拡大を図る一方、代理店間の価格競争等の無用な争いを避けるため、地域ごとに販売権限を明確にすみ分けるよう契約上の工夫を講じた。

エンドユーザーとの接点強化についても、代理店任せにするのではなく、既存の営業・技術メンバーによるエンドユーザー訪問の枠組みを再整備することから着手した。

現地でのインタビューや整備講習等を通じて、エンドユーザーの生の声を製品開発や営業戦略に反映しやすい体制を整えた。こうした情報収集・活用を通じて、「運用時の使いやすさ」や「メンテナンスのしやすさ」など、ユーザーが日々直面する現実に即した価値訴求に目を向けていくようにした。

このような取り組みは、社内の意識改革にも影響を与えた。これまでは機能・品質が優れていれば自ずと売れるという考えが主流だったが、市場に合わせた価値の再構築、売り方の見直し、伝え方の工夫といった「マーケットイン」の視点が全社的に浸透しつつある。さらに、製品開発部門と営業部門の連携が強化され、現地の情報が製品開発に反映される仕組みも徐々に機能し始めている。

3 B社の事例

(1)検討の背景

B社は内装建材を主力とする中堅メーカーである。高機能でデザイン性の高い、特長ある内装建材を武器に、日本国内ではゼネコンや工務店から厚い信頼を得てきた。

十数年前から東南アジア市場での建材需要の拡大に勝機を見出し、海外への販売を本格的に開始した。中でもタイ市場は都市開発やインフラ整備の進展が目覚ましく、B社の強みを活かしやすい市場であると捉え、現地に販社も設立した。

当初は、日本製品の品質に対する現地施工業者からの信頼や、日系ゼネコンからの期待もあり、一定のシェアを確保できたが、近年はタイ国内の建材メーカーの技術力向上と、安価な地場メーカー製品の普及により、B社の製品は「高品質だが高価格」というイメージが先行し、採用数が減少している。価格感度の高いタイのエンドユーザーに訴求するためのサブブランドも数年前から展開しているが、思うように売上は伸びていない。

このような状況を憂慮した社長は、現地法人と本社の幹部を集め、次のように語った。

「これまで我々は自分達が良いと思うものを作っていれば、自ずと顧客は自分達の製品を評価してくれると、どこか受け身の姿勢で取り組んできていた。しかし、長年にわたる実績により培ってきた根強い顧客基盤を持つ日本国内ならばいざ知らず、タイ市場においては我々も挑戦者の一つに過ぎない。近年では地場の競合製品の品質向上を受けて競争環境は年々厳しくなっており、受け身の姿勢で勝ち残っていくことはできない。

今一度、市場を見つめ直し、自らの位置づけを振り返った上で、どうすれば顧客から選ばれるようになり、事業を成長軌道に乗せられるのか、徹底的に考えてみたい。」

社長の指示を受けて、タイに現地法人を持ち、地に足の着いた戦略策定に定評のある経営コンサルタントの支援を得て、プロジェクトチームを発足した。

(2)市場動向を踏まえた課題の整理

プロジェクトチームは、自らの状況を客観的に振り返るべく、市場調査に着手した。市場動向、競合動向、技術的な潮流といった自社の事業を取り巻く外部環境を丹念に調査・分析した上で、自社の強み・弱みを改めて捉え直し、市場における自らの立ち位置を客観的に評価することにした。

この結果を先に挙げた5つの切り口で整理すると次のようになる。

①顧客

エンドユーザーと直接の接点を持つ販売店へのインタビューを通じて、デザイン性・機能性を重視する層も徐々に増えていることがわかってきた。これまでのB社は、価格感度の高さばかりに囚われてしまっており、こうした顧客ニーズの変化を捉えることができていなかった。廉価製品に偏ったサブブランドの展開は、かえって顧客にとってのブランド認知度の低下を招いていた。

②市場・競合

タイ国内市場は、地場メーカーや外資メーカーなど多数の競合がひしめいているが、調査を進めていくと、価格帯別に競合の様相が異なることが明らかになった。

ボリュームゾーンの価格帯の製品群においては、地場メーカーの価格優位性が高く、高いシェアを持っている一方、高価格帯の製品群ではシェアが分散していて、圧倒的強者は不在という状況であった。

③製品

進出当初は日本市場向けの高品質・高機能モデルを中心としたラインナップとしていたが、タイ市場の顧客ニーズにマッチしないと考え、数年前からは価格を抑えたサブブランドにシフトしてきた。しかし、サブブランド製品は地場メーカーの製品と比べると割高であり、高価格帯の製品の中では機能面で見劣りするという、中途半端な立ち位置になっていた。

また、サブブランド製品はたしかに地場メーカーの製品よりも品質面での優位性はあるものの、これらはカタログスペックには表れない品質の違いであり、販売店にとって「売りにくい」アイテムになってしまっていた。

④チャネル

販売店のカバー率自体は低くなく、多くの販売店で当社製品が扱われてはいることが明らかになった。しかし、販売店に対する訴求点の説明や、売り方の提案が十分でなかったため、販売店の推薦の対象にならず、売上が伸び悩む一因となっていた。

また、現在の販売店に対する営業はほとんど代理店任せで、現場との接点を確保するためのB社主導の取り組みが弱く、マーケットの声が十分に掬い上げられていなかった。

⑤プロモーション

B社はブランド認知度向上のためのプロモーション活動は行っていたものの、販売店向けの販促施策が手薄で、販売店にとっての「旨み」が乏しく、積極的に販売する動機づけが働いていなかった。加えて、販売店にとっての当社製品の「売りやすさ」を高めることができず、販売店からも「製品のPR素材が十分でなく、販売しようと思っても差別化要素の説明が難しい」という声が挙がっていた。

プロジェクトチームとしては、販売店のカバー率が低くないにも関わらず、実際の販売数量シェアは著しく低いという事実が、自社の立ち位置を最もよく表していると認識し、「販売店にとっての売りにくさ」、「在庫としては取り扱っているが、回転していないという問題」を解決することが最優先と結論付けた。

突き詰めれば、現状の事態を招いた要因は以下の2つに集約できる。

❶エンドユーザーが求める品質・価格を充たす、製品ラインナップができていない

・ 主力としているサブブランドは、ボリュームゾーンの中では割高で、差別化要素に乏しい

・ サブブランド中心に展開してきたため、高価格帯製品群を求めるユーザーに訴求力を持つ製品をラインナップできていない

❷販売店に対する販促、啓蒙、情報収集といった活動が不足しており、エンドユーザーの購買決定要因の核になる販売店の推薦につながっていない

・ ❶の製品自体の問題を解決することも然ることながら、いかに販売店にとっての販売の誘因を高めるかもポイントになる

(3)戦略の再構築

プロジェクトチームは、この❶、❷の要因をそれぞれ製品戦略上の問題、プロモーション戦略上の問題と位置づけ、戦略構築に着手した。

製品面では、特に販売店での在庫回転率が上がらない問題の対応を優先することにした。まずはボリュームゾーンの製品群に対して、タイでの訴求力に乏しい部分は思い切って捨象し、差別化要素を打ち出しやすい部分に特化することで、より価格を抑えたモデルを投入することを決めた。大きな利益は期待できないものの、販売店の取り扱いを増やすことで、販売店との関係強化につなげることを狙いとした。

併せて、エンドユーザーのデザイン性・機能性ニーズの高まりにも対応できるよう、日本市場で好評を博している高機能でデザイン性に優れた製品群をタイ市場向けに展開することとし、現地市場に適合するよう仕様調整を始めた。こうした製品戦略の刷新は、今回のインタビューを契機とする販売店との直接の

接点を活かして、 マーケットの声を反映させながら進めていった。

プロモーションについては、販売店にとってのB社製品を取り扱う誘因が働くように、販売店独自のキャンペーンや売り場でのPR素材の充実、販売店に対するインセンティブ施策の導入といった販売店向けの販促活動に注力することにした。また、技術説明会や、販売員教育といった地道な活動により、販売店に当社製品への理解を深めてもらうための啓蒙活動を推進した。

こうした取り組みを通じて、販売店がエンドユーザーに対して推奨しやすい製品ラインナップと、販促支援体制を整えることができた。代理店任せでない販売店との信頼関係を築くことで、店頭での販売が活発化し、販売数量の増加につながった。

廉価製品についても、単に品質を落とすのではなく、エンドユーザーのニーズに即して仕様を見直し、価格を抑制したことが奏功し、エンドユーザーからは同一価格帯の他社製品群よりも品質とコストのバランスがよいとの声が多く聞かれるようになった。ボリュームゾーンの価格帯で品質面の評価を得られるようになったことは、高価格・高機能の製品の販売にもむしろプラスに働き、「高品質のB社」としてエンドユーザーの認知度も上がり、現地市場に根ざしたブランド価値の再構築につながった。

4 留意点

本稿で紹介したA社、B社の事例は、それぞれ国や業種、背景こそ異なるものの、行き詰まった時こそ基本に立ち返って、自らを見つめ直すことの大切さに気づかせてくれる。

以下に、海外戦略の再構築を成功させるための留意点を取りまとめる。

①事業全体を俯瞰し、客観的に現状を捉え直す

海外では、言語・文化・商慣習の違いに加え、業界統計等の整備状況にも差があるため、信頼できる外部情報取得のハードルは高い。また、日本と現地で自社の情報インフラ整備状況に差があることも多く、社内情報分析も容易ではない。

こうした制約の中では、どうしても目の前の現象に対する感覚的な反応が先行しやすい。だが、感覚に囚われ過ぎると、打ち手の優先順位を見誤ることになる。A社の事例でも価格や認知度といった表層的な問題ばかりに目が向けられ、状況の打開につながっていかなかった。

大切なことは、事業全体を上から俯瞰する視点である。市場の現状や成長性、競合の動向に対して、自社はどういう立ち位置にあるのかを相対化し、感覚だけに頼らず、客観的に捉えることが、的確な課題設定と打ち手の明確化に向けた出発点になる。

②多角的な情報を活用し、実情を深掘りする

海外事業において現地の実態を適切に捉えることは難しい。現地法人の担当者が現地の事情をよく知っていることは間違いないが、担当者には担当者の立場があり、普段の業務の中で得てきた情報から市場の実態が十分に読みとれるとは限らない。加えて、海外では販売代理店の存在が欠かせないことが多く、顧客との直接的な接点を意識的に持たないと、市場動向が把握しづらくなる傾向もある。

このような時には、社内の様々なデータに対する的確な切り口からの分析、市場動向に関するセミマクロの統計情報等の活用、代理店・販売店等のチャネルや、業界関係者へのインタビューといった様々な手段を駆使して、自社及び自社を取り巻く環境の実態を深く理解することが重要である。

本稿で取り上げた事例はともに、これまでに現地担当者が得てきた情報を活かしつつも、その他の定量情報、定性情報をアップデートすることで、現地の実情をより深く理解し、これまでは見えていなかった課題を見出した。

③突飛な発想に偏らず、基本に忠実に進める

海外事業では、日本国内よりも様々な情報が取りづらい分、奇抜なアイデアや流行りの手法が輝いて見えることがある。

しかし、仮にそれが一般的にどれほど優れた手法であったとしても、自社や市場の実情を踏まえたものでなければ、結果として時間と資源を浪費することになりかねない。

このような時こそ、まず基本に立ち返り、市場・競合に対して自分達はどのような立ち位置であるのか、状況を打開するためにはどこから着手するのが有効なのか、着手した結果としてどのような効果が得られそうなのか、といったことを順次確かめていく地に足のついた基本動作が肝要である。それこそが、戦略の強度と継続性を支える最大の要因となると言っても過言ではない。

事例に挙げた両社とも、基本動作の重要性に気づき、改めて基本に立ち返って地道な調査・分析と、それに基づく社内での議論を徹底したからこそ、実効性のある戦略を策定し、成果につなげることができた。

④改善のプロセスを組織の成長につなげる

以上のような改善活動を体系的に実践していくことは、単に海外の問題を解決するための対応に留まらず、組織としての学びや文化の変革にもつながる。

A社にせよ、B社にせよ、社内の認識として「日本でうまくいったのだから、海外でも同じようにやっていればうまくいくはず」という思い込みがあったが、検討の過程で自らを省みて不足に気がつき、問題解決のための方法論まで導き出してきた。

これらの過程を経験することで、次に同じようなことが起こったとしても、自ら、早期に対応できるようになる。その成果として、企業が組織として成長し、戦略が自律的に進化していく土壌が育まれていくのではないだろうか。